Marx & the city entretien avec David Harvey

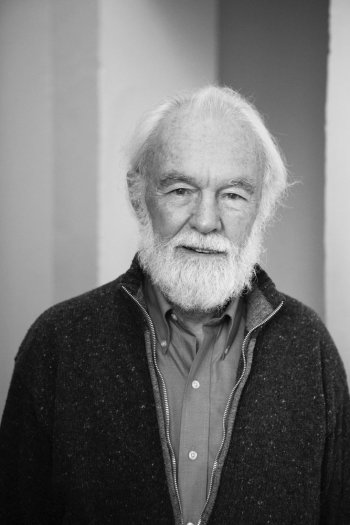

Le capitalisme, explique David Harvey, ne résout pas les problèmes que provoquent ses crises, il les déplace. Impossible, dès lors, d’en décrire le fonctionnement sans y intégrer la dimension spatiale. Difficile, inversement, de comprendre et de résister aux mutations des villes modernes sans puiser dans la boîte à outils marxienne. Rencontre avec un homme qui fait de la politique en géographe, au moment où paraît en français Paris, capitale de la modernité.

Merci à Violette Garcia pour sa participation à la transcription et à la traduction.

Vous êtes souvent présenté, ici comme le chef de file de la « géographie radicale », là comme l’une des principales figures de la « géographie critique ». Vous reconnaissez-vous dans ces catégories ?

L’expression « géographie radicale » est apparue à la fin des années 1960. À l’époque, la géographie traditionnelle était encore étroitement liée aux pratiques militaires et impérialistes. De jeunes géographes — Doreen Massey en Grande Bretagne, la revue Antipode aux États-Unis, etc. — cherchaient à fonder un courant de gauche à l’intérieur de la discipline. Nous étions fortement marqués par le discours anti-colonial, les guerres anti-impérialistes et les luttes anti-capitalistes, mais nos cultures politiques respectives étaient trop différentes pour pouvoir être englobées sous le qualificatif de « marxiste » ou d’« anarchiste ». L’expression « géographie radicale » était plus accueillante à la diversité de nos engagements.

« Géographie critique » est une dénomination plus tardive, contemporaine de l’émergence des problématiques féministe, queer ou écologiste, mais dont l’objet est vite devenu très diffus. Après 1989 — à une époque où il était de bon ton d’enterrer le marxisme — ceux qui, comme moi, réservaient une place centrale à la critique anti-capitaliste se sont vus de plus en plus marginalisés dans le champ de la « géographie critique ». Pour cette raison, je n’aime plus beaucoup cette expression. Il m’est souvent arrivé de demander de quoi la géographie critique fait désormais la critique… sinon celle des autres géographes. Je préfère en rester à l’idée de « géographie radicale ».

Comment êtes-vous devenu géographe ?

Je n’en ai pas une idée très claire. Peut-être cela tient-il aux atroces conditions de vie de la Grande-Bretagne de l’après-guerre. À cette époque, il existait encore ce qu’on appelait l’Empire britannique : pour l’adolescent que j’étais, cela semblait être un immense espace où pouvoir fuir. Mon père travaillait sur des chantiers de construction navale : je me destinais moi-même à rejoindre la marine pour parcourir le monde. Enfant, j’aimais les atlas, je connaissais par cœur certaines batailles navales de la Seconde Guerre mondiale, dont je suivais le cours sur les cartes. Le système scolaire britannique exige de se spécialiser très tôt : à quinze ans, j’ai choisi de me consacrer à la géographie, l’histoire et la littérature anglaise. Disons que je suis devenu géographe parce qu’un professeur d’anglais m’a découragé de m’engager dans sa discipline.

Vous étiez donc géographe avant d’être marxiste…

Ma prise de conscience politique date de mes années d’études à Cambridge. J’y ai découvert une classe de privilégiés pour qui c’était juste un laissez-passer : des étudiants qui se foutaient des examens parce que leur parcours était tracé d’avance et qu’ils seraient banquiers à la City. Mes seuls amis d’alors étaient issus de l’enseignement public comme moi. Je n’avais pas d’argent, je ne pouvais m’en sortir qu’au moyen de l’excellence académique. Au même moment, d’autres que moi employaient les armes de l’humour pour démolir les privilèges de classe, comme les Monty Python. Pour ma part, je croyais qu’il fallait remplacer cette classe par une autre : une sorte de technocratie du mérite. Politiquement, cette attitude n’avait rien de marxiste ; elle prédisposait à se rapprocher du Parti travailliste. Mais au cours des années 1960, la frustration a grandi à mesure que l’on s’est rendu compte que ce parti n’échappait pas au pouvoir de la finance. C’était aussi le temps de la guerre du Vietnam et des mobilisations contre l’impérialisme. Pour moi, l’intervention des Britanniques et des Français à Suez a été un moment décisif : ce qui me restait des rêves pro-impérialistes de mon enfance s’est effondré.

Comment cette prise de conscience politique a-t-elle affecté votre pratique de la géographie ?

Je l’ai dit, j’avais commencé par me sentir proche du progressisme travailliste. Et de fait, je me reconnaissais — y compris dans ma conception de la géographie — dans l’idée de planification administrative, d’intervention concertée de l’État comme mode d’amélioration des conditions sociales. Comme de nombreux collègues, je pensais que l’action politique passait par le travail avec les responsables de l’aménagement régional et urbain. Il s’agissait donc de réfléchir aux principes d’une organisation rationnelle de l’espace, et de proposer des réformes aux détenteurs du pouvoir.

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?

Les soulèvements dans les villes américaines, à partir du milieu des années 1960, ont ébranlé nos convictions. La question de savoir si l’aménagement urbain était destiné aux populations ou à l’enrichissement du capital s’est posée. Et autour de 1968 est apparue une critique virulente de l’État-providence, considéré comme un instrument bureaucratique de contrôle social. Au même moment, nous nous sommes mis à questionner le rapport que la géographie entretenait avec le pouvoir et son rôle dans les politiques impérialistes. Et nous en sommes venus à nous demander s’il était vraiment possible de collaborer avec l’État.

Sans doute mon évolution a-t-elle pris un tour décisif quand j’ai été nommé, en 1969, à l’université Johns Hopkins, dans le Maryland. J’ai eu un choc dès mon arrivée à Baltimore : je n’avais jamais vu un tel niveau de pauvreté. Dans certains logements, les rats pullulaient. Sans parler du racisme, omniprésent. Un an auparavant, une partie de la ville avait brûlé après l’assassinat de Martin Luther King. À cette époque, les habitants de Baltimore commençaient à se préoccuper de la question urbaine. Je me suis mis à y travailler intensément. J’ai compris que la plupart des théories que j’avais ingurgitées au début des années 1960 mettaient en fait l’aménagement du territoire au service du capitalisme.

Vous l’avez souvent dit : au même moment, vous découvrez Marx…

Je suis un marxiste autodidacte, je n’ai jamais eu aucun mentor pour me conseiller de le lire. Mais nous étions confrontés à une réalité qui débordait les cadres théoriques dont nous disposions. J’avais été nommé dans un département qui combinait l’enseignement de la géographie et celui des technologies de l’environnement. Avec un groupe d’étudiants, nous avons constitué un séminaire informel de lecture de Marx, et en particulier du livre I du Capital. Tout d’abord, nous avons lu sans rien y comprendre, puis, progressivement, nous avons compris de plus en plus de choses…

Pourquoi ce livre plutôt qu’un autre ?

Si notre approche avait été exclusivement politique, nous aurions commencé par le Manifeste du Parti communiste. Mais nous cherchions des outils théoriques avec lesquels nous puissions mener une réflexion critique au sein même de la géographie. La plupart des géographes de mon entourage, également militants, n’avaient pas envie de s’emmerder avec ça. Ils considéraient qu’il suffisait de partir de ce qui sautait aux yeux : la pauvreté, la guerre, etc. J’estimais pour ma part que l’enjeu n’était pas seulement de militer comme acteurs de la société civile, mais aussi comme géographes. Si nous voulions constituer une position cohérente dans notre champ, nous devions fonder notre pratique sur des bases théoriques solides, afin de pouvoir répondre à ceux qui nous attaqueraient. C’est cela que nous allions chercher chez Marx.

L’ironie est qu’à l’époque, Marx était beaucoup moins utile politiquement que pouvait l’être Lénine, sur la question de la guerre notamment. L’État était fortement impliqué dans l’économie, et la situation du capitalisme n’avait pas grand-chose à voir avec celle que décrit Marx dans Le Capital. Aujourd’hui, les priorités sont inversées : à l’aune de la situation économique et politique actuelle, le recours à Marx s’impose avec beaucoup plus d’évidence que la lecture de Lénine. Reste que c’est vers Marx que je me suis alors tourné : l’idée de fétichisme et de dissimulation des rapports sociaux réels sous les apparences m’est apparue comme essentielle. J’ai considéré qu’il fallait que d’autres aient accès à ce corpus. J’ai donc commencé à faire cours sur Le Capital — le meilleur moyen de connaître un livre, c’est de l’enseigner ! Avec un groupe de radicaux, nous avions acheté une bibliothèque désaffectée et nous l’avions transformée en une maison de quartier où n’importe quelle association radicale — comme le Comité de soutien à l’Amérique centrale… — pouvait avoir un bureau. Nous l’avons baptisée Progressive Action Center. J’y ai organisé des séances de lecture du livre I du Capital. N’importe qui pouvait venir, des militants du quartier, des syndicalistes... La majorité de la population du coin était afro-américaine.

De toute l’œuvre de Marx, ce livre est sans doute le plus abstrait. Dans la mesure où la perspective de ces cours n’était pas exclusivement liée à l’enjeu disciplinaire initial, comment parveniez-vous à lier les analyses de la valeur avec les questions politiques et sociales contemporaines ?

Je ne m’en suis pas tenu au livre I : les livres II et III ont d’ailleurs joué un rôle bien plus important dans mon développement intellectuel. Le livre III, pour les passages sur la rente, l’intérêt et la finance. Et le livre II, parce qu’il traite du temps et de l’organisation capitaliste de l’espace. Ces lectures s’accompagnaient bien sûr d’un effort pour comprendre le monde. J’ai écrit une série d’articles sur l’état et la dynamique du marché immobilier à Baltimore, en m’appuyant sur les notions marxiennes de rente absolue et de rente de monopole. Je me rappelle avoir contribué à un colloque sur le logement auquel participaient des représentants de la Chase Manhattan Bank. J’y ai défendu l’idée, empruntée à Engels, que les politiques du logement reviennent en fait à déplacer les problèmes : à Baltimore, les améliorations de l’habitat dans tel ou tel quartier ont conduit à la formation de bidonvilles un peu plus loin. Je me suis fait attaquer par des gens de Baltimore, mais j’ai été défendu par le vice-président de la Chase Manhattan ! « C’est l’idée la plus importante que j’aie entendue dans ce colloque. À New York, quand un processus de revitalisation d’un quartier est achevé, on s’aperçoit que ceux qui y vivaient ont disparu. Où vont-ils donc ? » Il est ensuite venu me voir et m’a demandé d’où je tirais cette idée. Moi : « Elle est chez Engels. » Lui : « Il travaille dans quelle université ? » Il a fini par comprendre qu’il s’agissait en fait de Fred Engels ! Gramsci oppose le « bon sens » — engendré par l’expérience pratique — aux croyances du « sens commun ». Marx et Engels sont du côté du bon sens : présentez leurs idées sans les créditer, vos interlocuteurs leur reconnaîtront une indéniable pertinence descriptive !

C’est ainsi que vous en êtes venu à écrire Limits to Capital, que vous publiez en 1982.

À l’époque, les textes consacrés à Marx ne s’intéressaient pas à la rente et au capital financier. Or il me semblait impossible de travailler sur la question urbaine sans disposer de ces catégories. Le problème est qu’elles ne sont pas pleinement développées dans Le Capital, car Marx s’arrête en cours de route. Un gros travail d’élucidation s’imposait pour comprendre comment elles s’intègrent dans la théorie d’ensemble. Tel était le point de départ de Limits to Capital. J’en suis venu par la suite à interroger la question de la temporalité de la formation du capital fixe et de son lien avec la circulation du capital financier, et comment l’un et l’autre contribuent à configurer l’espace. Il m’a fallu dix ans pour achever ce livre, que je considère comme la pierre angulaire de mon travail.

Votre réflexion sur l’espace emprunte à Marx ses outils. Mais diriez-vous que Marx lui-même a envisagé la dimension spatiale ?

Oui, mais de façon souterraine et non systématique. J’ai tenté d’extraire tous les passages où il évoque l’espace et les relations spatiales, de les agencer pour leur donner sens, en quelque sorte. À l’époque de la guerre du Vietnam, je m’étais demandé ce que Marx permettait de dire sur l’impérialisme. J’ai donc commencé à travailler sur les conséquences géopolitiques de ses théories. Les questions que je me pose sont les suivantes : comment le capital produit-il de l’espace ? quel genre d’espace produit-il ? en quoi l’espace reflète-t-il des rapports d’exploitation ? en quoi les perpétue-t-il ? Or ces questions peuvent être soulevées, très concrètement, à différentes échelles : telle ou telle ville, telle ou telle région, le monde.

Votre œuvre semble en effet hantée par le lien entre les processus abstraits et les phénomènes concrets.

Cela a trait à des raisons pédagogiques. Tout Marx traite des rapports entre essence et apparence. Ce que j’ai puisé chez lui est moins une théorie qu’une dynamique de recherche. À chaque fois que j’aborde des concepts abstraits, je cherche quelque chose de concret auquel on peut les attacher. Par exemple : si l’essence est la plus-value absolue, sa forme phénoménale est la lutte relative à la longueur de la journée de travail. Quand je parle de capital fictif, j’utilise l’exemple des banques qui prêtent de l’argent à des clients pour construire des maisons, et qui en prêtent aussi à d’autres pour acheter ces maisons : et tout s’éclaire, parce qu’on voit comment le capital peut devenir fictif et comment des bulles immobilières peuvent se former. Quand je réfléchis à la catégorie de rente de monopole, je me demande quelle est, dans les villes d’aujourd’hui, sa forme phénoménale. Ce sera par exemple le branding : la transformation actuelle des villes en « marques » et l’absorption de leurs traditions culturelles spécifiques dans les calculs de l’économie politique.

J’ai forgé le concept d’« accumulation par dépossession », qui recoupe la diversité des processus d’expropriation, de privatisation ou d’appropriation des ressources. J’y vois en effet un ressort de la croissance urbaine. Certains marxistes me reprochent d’avoir modifié le concept d’accumulation primitive, considérée par Marx comme antérieure au capitalisme industriel. Pour moi, ces pratiques de prédation n’ont pas disparu. Or si vous allez voir un agriculteur et que vous lui expliquez qu’il est victime d’accumulation primitive, il va vous regarder avec de grands yeux. Si vous lui dites, en revanche, que ce qu’il subit relève d’un procès général d’accumulation par dépossession, il comprendra.

L’intérêt de votre approche réside dans la comparaison de différentes échelles et de différentes régions, au-delà des seules études empiriques.

Marx nous permet non seulement de comparer des situations, mais aussi de concevoir leur caractère systémique. Il n’y a pas seulement des bandes de voleurs qui décident de piller tel lieu plutôt que tel autre : le pillage est une catégorie systémique dont il faut comprendre la structure formelle. Voyez le scandale de la microfinance en Inde, où une vague de suicides de paysans endettés et harcelés par des sociétés de microcrédit a remis en question la diffusion de ce système présenté comme une solution à la pauvreté. Si l’on possède une catégorie comme l’accumulation par dépossession, on peut établir un parallèle avec la pratique des saisies immobilières. Le lien entre ces phénomènes est même très étroit, puisque tous les deux se rapportent au crédit subprime. Or de nos jours, les capitalistes intelligents investissent dans les subprimes, dans la microfinance, dans le marché immobilier. Il faut donc mettre ce lien en lumière : quelle force systémique pousse le capital à l’accumulation par dépossession ? Une part importante de mon travail consiste à développer des catégories qui rendent possibles les comparaisons, mais aussi à appréhender les structures systémiques des phénomènes particuliers.

Pouvez-vous expliquer le concept, essentiel dans votre œuvre, de « fix spatial » ? Il est en effet très difficile à traduire.

« Fix », en anglais, a un double sens. Il renvoie d’une part à l’idée de fixer, d’arrimer quelque chose dans l’espace. Il désigne d’autre part le fait de résoudre un problème, de lui apporter une solution : on parle ainsi de « technological fix », de « political fix » ; et un fix, dans le lexique des drogues, est ce shoot qui apporte une solution à la sensation d’angoisse.

Quand je parle de « fix spatial », je me réfère à ce double sens. Partons de l’idée que la dynamique du capitalisme réside dans l’accroissement du capital : dans la nécessité de sa croissance et de son absorption. Mon grand problème est de savoir où il croît. Quand on observe l’histoire du capitalisme, il apparaît qu’il a toujours répondu à l’exigence de son accroissement par l’expansion spatiale, c’est-à-dire l’investissement de nouveaux territoires. L’une des solutions (l’un des fix) de la crise des années 1970 fut la mondialisation : l’ouverture du monde, et notamment de la Chine, au capital. En ce sens, l’expansion et la reconfiguration géographiques ont toujours été des solutions apportées au problème de l’absorption des capitaux : c’est le premier sens de fix (solution) spatial. Mais concrètement, il apparaît aussi que le capital se « fixe » dans l’espace, s’y inscrit et le reconfigure : on construit des autoroutes, des ports, des voies ferrées. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus caractérisé par le capital fixé dans le sol. Les deux significations de « fix spatial » sont clairement reliées. Pour être plus précis, la première dépend de la seconde. Quand la Chine s’ouvre à l’accumulation du capital, l’un des préalables est de construire des lignes de transports et de communications, des infrastructures portuaires pour la conteneurisation… — toutes choses qui sont « fixées » dans l’espace, au sens où elles ne peuvent bouger. La plupart du temps, il apparaît impossible de trouver des solutions au problème de l’absorption des capitaux sans un investissement initial dans un capital ainsi fixé : il était difficile pour le capital de se déplacer vers la Chine tant qu’il n’existait pas d’infrastructures de transports et de communications adéquates. Cela conduit à ce que j’appelle le « culte du cargo capitaliste », et qui consiste à construire des infrastructures en espérant qu’il en résultera un fix spatial. On construit une nouvel aéroport en pariant sur un trafic aérien à venir ; on construit un port en supposant qu’un développement s’en suivra… Parfois cela marche, parfois pas.

Il y a donc une relation complexe entre les deux sens du mot fix. Mais on voit bien, dans l’histoire, comment le volume de l’investissement dans les infrastructures « fixées » dans l’espace vise à contraindre et orienter les mouvements de capitaux. Parce que si ces vecteurs restent inemployés, tout le capital qui s’y est fixé est dévalué. Il y a donc une immense pression politique et économique pour valoriser le capital « fixé » dans tel ou tel espace.

Quelle que soit la traduction française retenue, il faudrait qu’on y entende la tension, voire la contradiction, entre le mouvement et l’immobilisation : le capital doit se déplacer librement dans l’espace, mais il en est de plus en plus prisonnier.

Vous développez l’idée que le capitalisme ne résout pas ses crises, mais qu’il les déplace, dans un autre lieu géographique ou sur un autre point du processus de production. Cette capacité est-elle illimitée ? Croyez-vous comme le théoricien allemand Robert Kurz que le capitalisme soit proche de sa phase finale parce que l’accumulation de la valeur serait devenue impossible ?

Je ne dirais pas que le capitalisme soit dans une impasse, mais plutôt qu’il a atteint un point d’inflexion, qui impose des changements considérables. Je ne sais pas s’il peut le faire en restant capitaliste — c’est le fond du problème. Mais je ne crois pas que le capitalisme soit sur le point de s’effondrer. J’espère d’ailleurs qu’il ne l’est pas, parce que dans un effondrement ce sont toujours les personnes les plus vulnérables qui souffrent. Les riches trouvent toujours un moyen pour se protéger.

Puisque la Chine et l’Asie orientale sont presque entièrement absorbées dans la dynamique capitaliste, puisque l’ex-URSS s’inclut elle aussi progressivement dans cette dynamique, les options disponibles au XIXe siècle — la fuite en avant impérialiste et colonialiste — ne sont manifestement plus valides. Du capital excédentaire est désormais créé dans la majorité des parties du monde, de sorte que dans le seul continent qui n’ait pas été entièrement « occupé », à savoir l’Afrique, on observe un afflux considérable de capital en provenance de Chine et d’Inde, soient des puissances qui ne sont plus seulement les puissances impérialistes traditionnelles.

Pour autant, on assiste à toute une série d’investissements dans ce qu’on pourrait appeler la reconfiguration géographique. Aux États-Unis comme en Europe, la géographie urbaine a été transformée par le processus de désindustrialisation mais aussi par la création, qui a suivi, de toute une série d’emplois consacrés à la production et à la reproduction de la vie urbaine. Il y a là un déplacement géographique sans expansion. Il s’agit en quelque sorte d’une « cannibalisation » de l’ancien système au moyen du développement de nouvelles formes de vie sur la base d’une nouvelle urbanisation, centrée davantage sur le consumérisme et le spectacle. Le redéveloppement urbain est donc partie intégrante du processus d’absorption du capital excédentaire. C’est sans doute dans cette perspective qu’il faut envisager le projet du Grand Paris : celui d’une fantastique opportunité d’absorption du capital par la reconfiguration des infrastructures et de la vie urbaines.

Pourquoi, dans ces conditions, disiez-vous tout à l’heure que le capitalisme avait atteint un point d’inflexion ?

Parce qu’il se pourrait bien que ce fonctionnement rencontre des limites. Je rappelais tout à l’heure qu’une partie de la solution de la crise des années 1970 avait consisté dans l’intégration de la Chine dans le système mondialisé : c’est allé très vite, c’était énorme ! Et voilà que nous sommes à nouveau en crise ! Même s’il faut reconnaître que cette crise n’est peut-être pas aussi profonde qu’elle pourrait l’être, justement parce que la Chine ne s’est pas effondrée comme les autres pays. De fait, les pays associés à la Chine — le Brésil, l’Argentine, le Chili, l’Australie — semblent résister, et connaissent même une forte croissance.

Vous vivez à New York. Comment y décririez-vous le phénomène de gentrification ?

Manhattan est devenu une gated community pour riches. On y trouve encore une population résiduelle protégée par le système de contrôle des loyers, mais elle disparaît petit à petit. La ville compterait 40 000 sans-abris. Dans les périodes de prospérité économique relative, il s’agissait presque exclusivement d’hommes célibataires, alors qu’aujourd’hui, on parle de familles entières. Or le système d’hébergement obéit à un principe de ségrégation qui interdit à ces familles, si elles s’en remettent aux services sociaux publics, de rester ensemble, à moins qu’elles obtiennent une place temporaire dans les chambres d’hôtel que loue la municipalité à cet effet. Les politiques en matière d’hébergement pour les sans-abris sont indigentes. Dans le New York du maire Bloomberg, parler d’accès au logement est devenu une blague. La municipalité a mis des années à comprendre que dans une contexte où l’immobilier est inabordable, la force de travail risque de manquer pour les emplois peu qualifiés. À l’heure actuelle, une grande partie de ceux qui occupent ces emplois vit dans des banlieues lointaines. Il m’est souvent arrivé de débarquer très tôt à l’aéroport JFK et d’emprunter les transports publics pour rejoindre Manhattan. À 6 heures du matin, le métro est bondé, principalement occupé par des personnes de couleur — des femmes surtout — qui viennent réveiller la ville et la préparer pour des cadres en costume qui y arriveront trois ou quatre heures plus tard. Ces gens ont l’air épuisé, ils sont pressés les uns contre autres et dorment debout pendant les quarante minutes du trajet.

Vous travaillez sur les villes. D’une manière générale, qu’y aimez-vous ?

J’aime la possibilité de l’inattendu qu’elles réservent. Il y a quelque chose dans la vie urbaine qui ne peut être soumis à un quelconque « macro-contrôle ». C’est pourquoi j’ai tant d’affection, par exemple, pour une ville aussi dépourvue de prétention que Baltimore. Ce n’est pas un hasard si John Waters est de Baltimore : ses films offrent de très bons exemples des surprises que cette ville peut réserver. Cela peut parfois sembler très laid, mais cela invite sans cesse à reconsidérer sa propre situation, ses propres goûts, sans les tenir pour des évidences. Un bon environnement urbain est celui dans lequel ce type de défi est constant. Rien ne me désole plus que les citadins qui consacrent un temps fou à éviter ces rencontres qui choquent leurs manières d’être, de voir et de penser. Il me semble que nous sommes de moins en moins urbanisés, au sens où nous sommes de moins en moins disponibles à l’imprévu urbain. L’urbanisation aux États-Unis a coïncidé avec un processus de ségrégation croissante qui conduit à une ignorance du monde et de son fonctionnement. Bref, les villes ne me sont jamais si aimables que quand y est maintenu un mélange social qui permet et autorise la mise en scène de soi, ainsi qu’une certaine folie.

Quand vous en appelez à un « droit à la ville », donnez-vous à cette formule le même sens qu’Henri Lefebvre, à qui vous l’avez empruntée ?

Lefebvre a été pour moi d’une importance décisive pour ses réflexions sur la congruence, dans chaque société, entre les espaces social, physique et mental. Mais je dois reconnaître que je ne sais pas bien ce qu’il a voulu dire par « droit à la ville ». J’emploie cette formule comme un signifiant vide. Tout le monde a le sentiment qu’il a un droit à la ville. Ce consensus étant posé, on peut commencer à débattre sur ses modalités concrètes, et sur la façon dont on peut reprendre collectivement le pouvoir dans les processus d’urbanisation. Les signifiants vides sont donc utiles comme point de départ à la confrontation. À New-York, le droit à la ville est aujourd’hui préempté par un maire millionnaire, son administration, des financiers et des promoteurs. De plus en plus d’espaces publics y étant contrôlés par des entreprises, le public n’a plus accès à l’espace public. À Washington Square Park, les musiciens qui y ont toujours joué librement sont maintenant refoulés. Plusieurs millions de dollars ont été consacrés au réaménagement du parc, un processus de concertation a été mis en place, mais quand les gens ont voulu s’en saisir, l’architecte a répondu que ce serait comme ça et pas autrement. Résultat, les surfaces plantées ont augmenté, c’est devenu un bel endroit ultra-surveillé, où on peut s’asseoir le jeudi sur telle pelouse, le vendredi sur telle autre, etc.

L’une des revendications du mouvement Right To The City porte sur la transformation d’un grand nombre d’espaces en lieux publics qui soient véritablement ouverts. Il y a là d’ailleurs un combat intéressant à mener en termes de politique américaine : la Constitution garantit le droit de réunion et de manifestation, mais il n’y a plus d’espace public pour exercer ce droit, puisque ceux qui tentent de manifester se font déloger. Il y a quelques temps, nous avons tenté d’organiser une manifestation contre la convention nationale des Républicains. Nous voulions Central Park, mais c’est aujourd’hui un espace géré par une organisation privée qui a dépensé un argent fou pour l’entretien des pelouses, alors vous comprenez, nous ne pouvions pas prendre le risque d’abîmer ces pelouses ! Bref, le droit du gazon l’emporte sur le droit du peuple en matière d’expression politique !

J’ai écrit, dans un ouvrage collectif sur les biens communs, qu’il fallait instituer l’espace public comme un « commun » afin de lui restituer son efficace politique. C’est d’ailleurs l’une des revendications du mouvement Occupy Wall Street. Le pouvoir politique y est évidemment hostile, mais c’est bien le signe que le droit de réunion et d’association est de plus en plus limité par la confiscation des espaces.

Cela nous amène à la question de votre engagement public. Comment êtes-vous perçu ? Comme un géographe marxiste ? Comme un intellectuel engagé ? Comme un militant ?

Je suis avant toute chose un universitaire et un auteur, et c’est sur ce terrain que se situe mon engagement. J’essaie de préserver, au sein de l’université, des lieux où maintenir une recherche orientée par l’approche marxiste, ce qui exige une bonne part de travail institutionnel : rester subversif dans un tel environnement demande de lutter pour ne pas être mis sur la touche. Je ne milite dans aucun groupe particulier, mais j’essaie de maintenir le contact avec des activistes. Ils amènent des idées et des modes de problématisation qu’il n’est pas évident d’articuler dans le champ universitaire : mes échanges avec eux ont été une source constante d’inspiration. J’en fais venir sur le campus pour faire profiter mes étudiants de leurs savoirs. En retour, je tiens mes analyses à la disposition de tous les groupes qui cherchent à situer leurs combats dans une compréhension plus générale des enjeux globaux actuels. Je peux aussi mettre à leur disposition les ressources dont je dispose, en leur offrant une plateforme où ils puissent s’exprimer. J’essaie ainsi de leur ouvrir le Graduate Center (l’École doctorale de l’Université de la ville de New York), en prenant appui sur la mission de service public de cette institution pour organiser des événements ou des colloques auxquels des activistes, américains ou étrangers sont conviés. J’ai récemment travaillé avec Right To The City et The Excluded Workers Congress. Ils voulaient faire venir des activistes d’Inde, et je les ai aidés à financer cette opération ; en retour, ils ont participé à une conférence que j’organisais.

Que signifie être un professeur marxiste dans une université américaine ?

Dans l’université de la ville de New York, où je travaille, cela ne veut rien dire en particulier. Il s’agit d’une université publique dont l’histoire est marquée par la radicalité politique. Qu’il s’y trouve quelques enseignants radicaux ou gauchistes n’a rien d’exceptionnel. En 2006, un essayiste néo-conservateur, David Horowitz, a publié The Professors : The 101 Most Dangerous Academics in America (« Les professeurs : les 101 universitaires les plus dangereux des États-Unis »). Je ne figure même pas sur la liste, alors que trois de mes collègues de l’École doctorale y sont ! Quand ils me croisaient dans les couloirs, ils ricanaient : « Ouh ! Tu n’es même pas dangereux ! ». Ç’aurait tout de même été gratifiant d’être nommé dans cette liste !

Comment le géographe radical que vous êtes envisage-t-il la nouvelle question écologique ?

Il ne s’agit pas d’une question nouvelle ! Il y a dès la fin des années 1960 une vague environnementaliste qui coïncide avec un néo-malthusianisme — dont témoigne par exemple un livre comme La Bombe P (The Population Bomb), publié en 1968 par les époux Ehrlich. À l’époque, la plupart des marxistes ont négligé cette question, parce qu’ils considéraient que c’était une problématique bourgeoise. Mais en tant que géographe, je ne pouvais pas ne pas la prendre au sérieux. Dans mon champ disciplinaire, il y a eu au début des années 1970 toute une série de publications sur la question environnementale. J’avais alors écrit un article sur le rapport de Ricardo et de Marx à l’environnement, mais il a été refusé par la plupart des revues, au motif que ce n’était pas de la géographie ! Un peu plus tard, le géographe radical Neil Smith a commencé à travailler sur ce qu’il a appelé la production de la nature. Bref, cette question nous travaillait. Et j’ai toujours pensé que la tradition marxiste devait se confronter, voire s’ouvrir aux activistes de l’environnement. Ce point de vue est resté longtemps très minoritaire. C’est seulement dans les années 1990 que les problématiques environnementales ont commencé à être intégrées dans la réflexion marxiste, par le biais de mon travail notamment — j’ai publié en 1996 Justice, Nature and the Geography of Difference —, mais aussi par celui de quelqu’un comme John Bellamy Foster, dont c’est l’un des objets principaux.

Il y a deux domaines dont le capitalisme ne veut pas ou plus assumer les coûts : tout ce qui relève de la reproduction sociale d’une part (santé, éducation, etc.) ; l’environnement d’autre part. L’un des objectifs principaux du néolibéralisme des années 1990 a été de transformer ces coûts en externalités, notamment en s’en prenant à tous les programmes sociaux qui faisaient auparavant assumer au capital une partie du coût de la reproduction sociale, et en entravant, particulièrement aux États-Unis, toute avancée en matière de réglementation environnementale.

Bref, la question de l’environnement est un enjeu politique essentiel, et un champ de travail désormais central de la géographie radicale. Mais je ne crois pas qu’on puisse l’envisager séparément de la question urbaine. Il n’y aura pas de solution au problème de l’environnement qui ne passe par une reconfiguration radicale de l’urbanisation.

Savez-vous pourquoi vous avez été traduit si tard en français ? Est-ce parce que vous n’étiez pas « soluble » dans la tradition marxiste française ?

Il y aurait une autre question intéressante : celle de savoir pourquoi je n’ai pas été pris au sérieux par la plupart des marxistes du monde anglophone. Je n’ai commencé à l’être que depuis une dizaine d’années. Auparavant, j’étais considéré comme une figure marginale. Les questions de l’espace et de la ville sont restées longtemps très secondaires pour le courant marxiste dominant en Grande-Bretagne comme en France. J’ai souvent dit pour plaisanter qu’il était plus facile d’intégrer Marx à la géographie que de faire entrer les questions géographiques chez les marxistes ! C’est pour le même type de raisons que les travaux d’Henri Lefebvre ont mis tant de temps à être reconnus. En outre, le marxisme universitaire est très largement dominé par l’approche philosophique, alors que j’ai toujours été un « praticien ». Ce qui a fini par arriver, c’est que les nouvelles générations de marxistes sont peut-être plus attentives à cet aspect pratique, et plus généralement à la question des usages de Marx.

Bref, le paysage change. Dans le monde anglophone, la mise en ligne de mes cours sur Marx a sans doute eu un impact : un certain nombre de jeunes sont venus à Marx par leur intermédiaire http://davidharvey.org. Et puis il y a eu, en 2000, un long entretien avec moi dans la New Left Review, « Reinventing Geography », qui a certainement contribué à ma réévaluation. L’entretien était réalisé par Perry Anderson. Puis Fredric Jameson a parlé, dans la même revue, de The Limits to Capital comme d’un « ouvrage magistral ». Or tout le monde adore Fredric Jameson ! Cela a déclenché un mouvement.

N’avez-vous pas également bénéficié de l’émergence de la notion d’espace comme objet d’étude spécifique, comme l’avaient été auparavant le temps ou l’histoire dans la tradition marxiste ? Jameson lui-même a contribué à la promotion de cette notion en envisageant la dimension spatiale de la postmodernité…

Sans doute. Mais je dois bien l’admettre, je suis irrité par la plupart des travaux relevant de ce qu’on a appelé, dans le champ anglo-saxon des humanités et des sciences sociales, le « tournant spatial » (spatial turn). Il s’agissait, pour le dire vite, d’une tentative postmoderne de recours à la notion d’espace à des fins de perturbation des « grands récits » ou — pour le dire autrement — des « méta-récits ». Les méta-récits sont inscrits dans le temps, la réintroduction de l’espace aurait une fonction disruptive… Or toute ma vie, en un sens, a été consacrée à sortir la géographie de la géographie — celle qui, justement, estimait qu’il n’y avait pas de méta-récit. J’ai cherché au contraire des méta-récits qui intègrent la dimension spatiale. Et voilà qu’on recourt à l’espace pour disqualifier les méta-récits ! Bon, si vraiment on veut d’un monde sans grand récit, autant retourner à la bonne vieille géographie ! Bref, il y a quelque chose de paradoxal à voir l’espace réévalué à des fins totalement opposées aux miennes. En un sens, Fredric Jameson a participé de ce « tournant spatial ». Il s’est rallié au postmodernisme, au moment, justement, où j’émettais ces réserves…

Dans quelle mesure la question de l’utopie vous intéresse-t-elle ? Car elle est traditionnellement liée à celle de l’espace…

C’est une question à laquelle je me suis directement confronté dans Spaces of Hope, en soulignant le contraste entre l’utopie comme forme spatiale et l’utopie comme processus social, ainsi que la nécessité de penser dialectiquement ces deux dimensions en concevant des utopies spatio-temporelles. J’ai participé en Corée à un colloque sur les villes, et nous avons essayé d’imaginer une utopie urbaine qui intègre la dynamique temporelle, la possibilité de son évolution et de sa transformation. De ce point de vue, maintenir une visée utopique reste pour moi très important. J’ai d’ailleurs une histoire à ce sujet. L’évêque épiscopalien de Philadelphie avait lu The Condition of Postmodernity à l’époque où il faisait ses études de théologie. Il m’a invité à la conférence qui rassemble, chaque année, tous les prêtres de sa congrégation en Pennsylvanie. J’y ai parlé d’utopisme dialectique, et nous avons eu avec des théologiens un débat fantastique. Certains sont venus me voir à la fin et m’ont dit : « Vous savez, la conception chrétienne du paradis est bien trop statique ! Nous devrions peut-être imaginer un paradis dialectique ! » Et c’est évident : vous arrivez dans cet endroit, tout est parfait, mais rien de nouveau ne peut advenir ; c’est d’un ennui ! Pas étonnant que personne ne veuille plus y aller !