L’IVG, quarante ans après ceci n’est pas une poule

par Laurence Duchêne, Marie Fontana, Aude Lalande, Adèle Ponticelli, Anaïs Vaugelade & Lise Wajeman

On pensait que le droit à l’interruption volontaire de grossesse était une victoire et un acquis. On ne s’est pas méfié-e et le voilà remis en cause violemment dans l’Espagne voisine. Alors nous voilà à nouveau dans la rue pour le défendre à Madrid, à Paris, à Bruxelles, solidaires. L’idée de se pencher sur l’état de ce droit en France voit le jour. Ici où en sont les anti ? Quel est l’impact de la réforme Bachelot de juillet 2009 ? Fermeture de centres d’IVG, culpabilisation insidieuse, lobbies qui s’installent à l’aise dans les institutions européennes… Et mon corps dans tout ça ?

Une vieille lutte renaît de ses cendres. Impensable, presque incongrue. Les femmes espagnoles doivent à nouveau se battre pour le droit à l’avortement libre et sécurisé que le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy est en passe de supprimer. Le projet de loi présenté par le gouvernement le 20 décembre 2013, appelé à être discuté par le parlement, restreint l’interruption volontaire de grossesse (IVG) aux cas de viol (uniquement si une plainte est déposée) et « d’un grave danger pour la vie ou la santé physique ou psychologique de la femme ». Deux conditions extrêmement restrictives, d’autant plus que ce danger devra être établi par deux médecins extérieurs à la clinique qui pratique l’IVG. Triplant ainsi le contrôle sur le choix des femmes et empêchant les interprétations larges de ce danger.

Un slogan reprend vie par la même occasion. « Mon corps m’appartient » redevient une revendication, tellement importante qu’elle est mise en actes. Le 5 février, dans les grandes villes espagnoles, environ 200 femmes font la queue devant le bureau du registre commercial des biens mobiliers afin d’enregistrer leur corps comme leur propriété. Sur le formulaire, les femmes doivent donner une description du bien qu’elles souhaitent enregistrer. El Pais rapporte la description déposée par l’une d’elles : son corps est « grand, merveilleux. Il fonctionne à la perfection. Son odeur me plaît. Il a deux jambes, deux bras, un utérus, deux ovaires… ». Les demandes sont acceptées et de nouvelles femmes continuent de se présenter dans les bureaux.

Cet acte militant a pour origine l’appel d’une artiste espagnole, Yolanda Dominguez. La performance artistique et politique a pour but d’« affirmer de manière officielle que notre corps nous appartient ». Evidemment, en reprenant ce slogan des années 1970, il s’agit de s’opposer à la loi contre l’avortement, de contrer les prérogatives de l’Etat et de l’Eglise, qui s’est rapprochée du pouvoir espagnol, sur le corps des femmes. Même combat, même slogan, même objectif. Mais la situation a changé et le sens de ce slogan déborde à présent la question de l’avortement. Ainsi, pour Yolanda Dominguez, « le corps est un territoire que les femmes doivent reconquérir : un corps qui a été moulé par et pour les autres, converti en un objet, utilisé comme une marchandise, agressé, manipulé et soumis à des stéréotypes impossibles ».

La démarche est forte, surprenante sur le plan politique et juridique (le corps est donc un bien meuble qui se distingue de la personne ?). Un sacré pied de nez. Mais il y a comme quelque chose de dérangeant. Comme si le pied de nez ne fonctionnait que par l’acceptation de son propre corps comme une marchandise, un bien susceptible d’être cédé, échangé ou arraisonné, quelque chose qui peut être distingué de soi. Comme si la seule façon d’être en prise avec son corps passait par une appropriation, une mainmise, reconduisant par là même la logique ultralibérale et la schizophrénie cartésienne (une âme, un corps, où suis-je ?)

Sauf à pousser le raisonnement jusqu’au bout. Tout cela ne serait-il pas une histoire de propriété des moyens de production ? C’est bien la question que sous-tendait la réaction de ce jeune homme croisé un jour, suprêmement énervé par un bout de discussion sur l’IVG, serrant les dents de rage et peut-être même déjà prêt à taper : « Si une femme porte mon fils, il n’est pas question qu’elle avorte ! » Si mon corps est « une usine à globules », comme le chantait avec drôlerie, dans notre souvenir, une fille enceinte dans Céline et Julie vont en bateau (Rivette, 1974), qui est le propriétaire de l’usine, et qui a vocation à décider qu’on engage cette foutue production ? Cette histoire d’enregistrement de son corps à la Chambre du commerce n’est-elle pas un rappel des principes de base de la dictature du prolétariat : c’est celle qui bosse qui décide ?

Chez nos autres voisines du Sud, en Italie, s’opère aussi un virage à 180°. Le droit d’avorter existe depuis 1978. Mais il n’est plus garanti. Cette fois, la menace ne vient pas du haut de l’Etat, mais des praticiens : 70% d’entre eux se sont déclarés objecteurs de conscience en 2010, ils seraient 85% voire 90% aujourd’hui. Résultat, les avortements clandestins se multiplient. Selon le ministère de la Justice italien, en 2008, 20 000 femmes auraient avorté clandestinement et le chiffre monterait à 40 000 en 2013. Les vieilles méthodes ressurgissent (crochet, aiguilles…) au côté de nouvelles avec l’émergence d’un marché noir de médicaments de contrebande visant à provoquer un avortement. Conséquence, des femmes meurent ou frôlent la mort. Silvana Agatone, qui travaille à l’hôpital San Giovanni à Rome, racontait à La Repubblica en mai 2013 qu’« une femme nigériane [était] arrivée avec une très grave infection dans [son] hôpital. Elle avait avorté toute seule chez elle et il y a eu des complications. Elle est morte de septicémie. »

« Mon corps m’appartient ». Ça veut dire ce n’est pas à toi. Et c’est moi qui décide. Qui rentre, qui sort, qui touche, qui se développe ou pas. Si je veux interrompre une grossesse, mon choix prévaut (le prévôt pas). En France, le slogan était subversif il y a quarante ans. C’était l’individu contre l’autorité. Le père, l’époux, le maire, le juge, le flic, le médecin, le prêtre, le pape… en somme le patriarcat. C’était avant qu’on ait « gagné ». Le 17 janvier 1975, la loi portée par Simone Veil est votée. L’avortement est dépénalisé sous conditions. Ces conditions nécessaires pour faire passer la loi face à ses opposants sont devenues de plus en plus inutiles, jusqu’à voir disparaître la notion de « situation de détresse » le 21 janvier dernier. Elles ont quitté la loi. L’IVG est un droit, du moins jusqu’à 12 semaines de grossesse (= 14 semaines d’aménorrhée). Les affiches ont été roulées. Le temps est au repos de la guerrière, du moins pour cette question.

(à ce moment-là du texte, l’auteure s’est rendue compte qu’elle avait oublié de prendre sa pilule la veille. Evidemment, l’avant-veille avait lieu un rapport à découvert. Partir en quête d’une pharmacie de garde, marcher dans le froid, la nuit, sur des oeufs — c’était mardi gras. Se sentir coupable-andouille-débile en cherchant des raisons inconscientes alors que bon, surmenage il y a. Évaluer le nombre de chances qu’un petit couillon frétillant soit resté le lundi dans la piscine et qu’un autre con se soit décidé à sortir dans sa trompe le mardi, qu’ils se rencontrent, s’acceptent et veuillent bêtement s’unir maintenant. On sait pas. On sait jamais. Suffit d’une fois. Quelle angoisse. Heureusement il reste toujours une solution. Fin d’aparté.)

La lutte était terminée. Alors ont commencé les (petites) luttes. Il y a eu les commandos des anti-avortements. Le docteur Xavier Dor et ses coreligionnaires qui venaient prier chapelet à la main et s’enchaîner dans les salles d’attentes. Ils continuent : tous les mois ils manifestent, priant dans la rue, devant le centre d’interruption de grossesse (CIVG) de Port Royal à Paris (avant ils étaient devant l’hôpital Tenon) et l’association du Planning Familial de Paris est en procès contre le docteur Dor pour délit d’entrave. Il y a été prier et donner des chaussons tricotés taille foetus à une femme venue pour avorter. C’est révoltant, mais aussi de moins en moins fréquent, du fait des procès. Ces anti ressemblent à un reliquat des forces oppressives vouées à disparaître. Et pourtant. Ils reviennent sans cesse porter le combat sur le front des « consciences », réapparaissent dès que nous baissons la garde. Ne collent-ils pas trop bien avec un climat de réaction qui multiplie actions et combats, dans l’espoir de rendre fou le simple citoyen attaché aux libertés acquises ?

Car la remise en cause de l’IVG prend bien d’autres formes. Les lobbies anti-avortement ont su, malgré les apparences, se moderniser. Ils squattent le web. Le site ivg.net sort en tête des résultats Google quand on tape « IVG » dans la barre de recherche, juste après le site du gouvernement créé en septembre 2013. Auparavant, il régnait en maître sur la toile. À première vue, ce site ressemble en tous points à un site officiel. Il est clair, bien fait et doté d’une bannière avec un numéro vert : « un centre national d’écoute anonyme et gratuit ». Retour sur Google : un peu plus loin dans la liste, on tombe sur « www.ecoute IVG.org ». Le format est le même. Suscitant la même confiance.

Nulle part ces sites déconseillent explicitement d’avorter. Mais les larges photos de la bannière donnent le ton. Les jeunes femmes y sont soucieuses. Leur regard exprime la détresse (c’est son dernier bastion après avoir quitté la loi). L’accent est mis sur les risques « psycho-comportementaux » et de nombreux témoignages relatent les difficultés d’un avortement. Mais nulle part non plus, on ne trouve des informations claires : où et comment avorter ? Au téléphone, les conseillères cherchent insidieusement à dissuader les femmes d’avorter, comme le raconte une jeune femme à l’AFP. Très vite son interlocutrice lui demande « s’il n’y a pas une petite voix au fond d’elle qui lui dit qu’elle a envie de le garder ? », « quelque part vous vous sentez déjà mère ».

L’impact est réel. Parmi les femmes qui font des IVG tardives, on en trouve qui ont dû faire face à cette culpabilisation. Les discours moralisateurs retardent la prise de décision et la rendent plus difficile, alors que bien souvent le choix avait été fait (cf. l’entretien avec Joëlle Brunerie-Kauffmann dans la suite du dossier). Dans le centre d’IVG de Colombes (92), les médecins Françoise Bâcle et Catherine Soulat remarquent que beaucoup de femmes ont consulté ces sites, souvent sans se rendre compte qu’ils n’étaient pas officiels. Autre constat, sans qu’elles fassent de lien ou sachent en expliquer la raison (qui pourrait simplement être l’évolution démographique de cette ville de banlieue quittée par les classes moyennes), « les femmes se sentent plus coupables qu’avant, on a plus souvent des « voilà, j’ai pas le choix… je sais que c’est mal ce que je fais… oui c’est pas bien… » Et on se retrouve à leur expliquer qu’elles ont le droit de le faire ! »

IVG de confort ? Que pensent-elles de la nouvelle formule fétiche des opposant à l’IVG ? « La table est très confortable », rigole Catherine Soulat. Plus sérieusement, « c’est un argument de réactionnaires qui sous-entend que « les filles ne pensent à rien ». « Une femme qui ne fait pas attention à sa contraception*, comme il y a l’IVG eh bien elle s’en fout », explique Françoise Bâcle. C’est atterrant ! Il y a tellement de gens qui parlent de l’IVG sans savoir ce que c’est ! » La réalité des IVG pour les femmes, c’est d’abord une grande organisation. En région parisienne, où est réalisé le quart des ivg du territoire national, l’engorgement est tel qu’il est difficile pour les femmes d’avoir une place pour avorter.

*(à ce moment-là du texte, Google propose « conception » en correction du terme « contraception », je rêve ou c’est une blague demande l’auteure persécutée ?)

« J’ai réalisé dernièrement un appel mystère pour une émission où je me suis fait passer pour une femme enceinte (qui avait déjà son échographie), raconte Isabelle Louis, présidente du Planning Familial pour la région Île-de-France. J’ai appelé six hôpitaux, et en 1h30 je n’ai pas réussi à avoir un seul rendez-vous. C’est beaucoup de temps, d’autant plus qu’il faut appeler pendant les heures d’ouverture, donc pendant les heures de bureau. Mieux vaut avoir un patron cool ! Ou pas d’enfants en bas âge qui vous tournent autour… Il faut beaucoup de patience alors qu’on est enceinte, irritable, parfois avec des nausées ! »

Régulièrement, pendant les périodes critiques de Noël et des vacances d’été, les associations des départements d’Île-de-France du Planning Familial réalisent des « testings ». Elles appellent les structures adhérant à la plateforme de renseignement téléphonique de la région en se faisant passer pour une femme qui veut avorter. Ce qui en ressort ? « Les femmes font des kilomètres pour avorter, résume Isabelle Louis, elles arrivent généralement à trouver une solution, mais rarement avec la méthode qu’elles auraient voulu choisir et rarement dans les temps. »

La diversité des méthodes fait partie du choix et de la liberté des femmes. Normalement. Il y en a trois : la méthode médicamenteuse (1), la méthode par aspiration sous anesthésie locale (2), et la méthode par aspiration sous anesthésie générale (3).

1) Non, ce n’est pas comme prendre un cachet d’aspirine. Ça se passe en deux fois. Lors du premier rendez-vous, on va chez le médecin ou à l’hôpital, ou encore dans un centre de planification (différent du Planning familial qui est une association féministe). Là, on prend les premiers comprimés qui stoppent la grossesse (de la mifépristone). Deux jours plus tard, chez soi ou à l’hôpital, on prend les autres comprimés, du misoprostol qui provoque l’expulsion de l’oeuf. C’est douloureux, parfois plus fort que des règles douloureuses. Donc pour la durée de l’expulsion (qui ne se produit pas forcément le jour même de la prise des molécules abortives), mieux vaut être bien accompagnée et épaulée, au calme. Cette méthode n’est pas recommandée au-delà de neuf semaines d’aménorrhée car elle est très douloureuse, mais elle est pratiquée jusqu’à quatorze semaines dans certains hôpitaux.

2) Là, ça se passe à l’hôpital. L’acte dure entre dix minutes et un quart d’heure et peut faire mal comme des règles douloureuses. Les piqûres d’anesthésie locale peuvent se sentir un petit peu mais c’est très fugace (de chaque côté du col et dans le col, mais ça dépend des médecins). Puis on procède à l’aspiration de l’œuf. C’est une méthode assez rare : en Île-de-France, très peu d’hôpitaux la proposent. Sûrement car elle implique un engagement de la part du médecin, qui ne peut se contenter d’être technicien. À Colombes, dont 85% des IVG se font selon cette méthode, on en vante au contraire les mérites. « On peut parler, je trouve que c’est bien de pouvoir le faire ». La femme peut repartir seule si elle le souhaite. C’est une méthode utilisable à n’importe quel moment de la grossesse, dans le délai légal de quatorze semaines.

3) Là aussi on est à l’hôpital. Cela nécessite une consultation de plus puisqu’il faut rencontrer l’anesthésiste. Et donc rallonge le délai. L’opération est rapide aussi. La douleur au réveil peut être la même que celle en anesthésie locale. Comme l’anesthésie est générale, la femme doit être raccompagnée en sortant de l’hôpital, elle ne peut donc pas avorter seule si elle le souhaite.

Voilà, maintenant vous savez presque tout. Ah non, il ne faut pas oublier le fameux « délai de réflexion » d’une semaine, nécessaire avant de pouvoir avorter, qui commence à partir de la première rencontre avec le médecin ou la conseillère conjugale. Il est sûr que si on vient pour un avortement, ayant fait parfois des démarches de malade pour avoir un rendez-vous, on n’y a pas beaucoup réfléchi. Et que nous, bêtes petites femmes, agissons sur des coups de tête, d’où le délai de réflexion. « Mais enfin ! On est des mineures en puissance toute notre vie ! », ironise Isabelle Louis. Au Planning Familial de Paris, si les femmes désirent aller vite dans leur démarche et sont au clair, les feuilles attestant de leur réflexion sont antidatées d’une semaine. Et bim.

Cela dit l’IVG n’est pas que contraintes et douleurs. « Il y a des femmes pour qui elle se passe très bien, raconte Catherine Soulat, ce n’est pas forcément une catastrophe. Parfois, cela les fait avancer dans leur couple, il se passe des choses positives. »

Quittons un moment le point de vue des femmes pour celui des praticiens (qui sont très souvent des praticiennes). « Tous les centres se font grignoter lentement mais sûrement », racontent les médecins de Colombes. Fondé en 1975 juste après la dépénalisation, le centre d’IVG de Colombes a longtemps été un centre autonome fonctionnant très bien en autogestion : « pas d’arrêts de travail, jamais absentes, jamais fermé », surtout pas en août, quand de nombreux centres ferment. La logique de rentabilité qui s’impose comme approche privilégiée de la médecine en France, notamment depuis la loi Bachelot de juillet 2009 (Hôpital, patient, santé et territoire), change la donne. En janvier, l’équipe a vu arriver une cadre infirmière, une manageuse, « qui cherche comme elle peut à faire mieux, pour faire plus avec moins, pour gagner plus d’argent et rentabiliser telle ou telle infirmière ».

Les centres d’IVG subissent plus que les autres les conséquences de la loi Bachelot, selon la présidente du Planning Familial pour la région Île-de-France. « Il est plus facile de les frapper eux, parce qu’on ne considère pas l’avortement comme un acte de santé normal ». Leur perte d’autonomie est un problème à plusieurs titres. Pour les femmes, cela implique parfois d’être contrainte de réaliser un avortement juste à côté de celles qui accouchent. Pour les médecins, cela peut entraîner une perte, voire une disparition de moyens. « Si le service n’est pas clairement identifié, raconte Isabelle Louis, il y a plus de chance que des crédits qui lui sont alloués partent ailleurs, par exemple des échographes détournés pour faire de la PMA ».

Rentabilité encore, seul compte le nombre d’avortements, c’est le seul indicateur. « C’est très amusant, se moquent les deux médecins de Colombes, si on augmentait les consultations sur la contraception, cela n’irait pas, parce que ça ne rapporte pas ». « Rationalisation » oblige, les services d’IVG ont été concentrés, centralisés. En dix ans, plus de 130 ont fermé, ce qui « détruit le maillage qui avait été construit petit à petit et qui fonctionnait », expliquent les médecins de Colombes pour qui le risque est que les hôpitaux se transforment en usines où les IVG se pratiqueraient à la chaîne (idem pour les accouchements).

Alors que prendre son temps, c’est ce qui importe à Colombes. Que ce soit lors du premier entretien téléphonique avec l’infirmière, lors de la consultation avec le médecin, l’équipe prend son temps pour établir un échange avec les femmes. Pendant l’intervention aussi elles sont écoutées. Après aussi. C’est une qualité appréciée par les femmes qui viennent, comme l’atteste une étude réalisée par l’hôpital. « Même si elles ont mal et que leur douleur n’est pas complètement soulagée, elles ont l’impression qu’on s’occupe bien d’elles ». Signe d’attention. De soin.

Cette qualité devrait valoir pour tous les actes médicaux. Évidemment. Il n’empêche que pour des femmes que de nombreux discours culpabilisent, ou pour lesquelles il n’est encore pas du tout facile de dire publiquement qu’elles ont avorté, c’est encore plus important. (Là il faut rappeler qu’une femme sur trois en France fera au moins un avortement dans sa vie, donc oui, ça fait beaucoup de femmes qui ne parlent pas). « C’est plus facile pour un médecin de ne pas être “à l’écoute”. Parce que ce sont des femmes, et que c’est l’avortement, c’est “open bar”, tacle Isabelle Louis. On sait que les femmes ne vont pas protester. Vu l’état de la société, il faut donc encore que les médecins qui pratiquent l’avortement soient militants et à l’écoute, pour assurer le droit des femmes. »

À chaque étape de l’histoire de l’IVG, l’institution médicale a montré des réticences. Les médecins recrutés pour pratiquer les premiers IVG autorisés après l’adoption de la loi étaient surtout des volontaires, des militants, souvent des généralistes. C’était eux qui, notamment au MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), pratiquaient illégalement l’avortement. Ce sont eux encore qui ont importé en France la méthode Karman (avortement par aspiration, moins douloureux et beaucoup plus simple à réaliser) et l’ont ensuite introduite dans le milieu hospitalier, une fois la loi Veil votée. Idem pour la pilule abortive. Toujours, ce sont des militants qui ont fait progresser les choses. Malgré la loi, ou par delà la loi. L’avortement peine encore à être reconnu comme un acte médical normal. Dévalorisé de toutes les manières imaginables, il est jugé par les médecins « techniciens » comme inintéressant, aussi bien techniquement que financièrement, et sans prestige. Mais c’est aussi parce qu’il est plus que cela. On est ici au carrefour de la technique et de l’humain : ceux que ce dernier aspect n’intéresse pas ne sont pas partie prenante. À Colombes, les deux médecins que nous avons rencontrés déplorent des difficultés de recrutement.

Donc la loi de 1975 ne suffit pas. Une loi ne suffit peut-être jamais. Il ne suffit pas d’inscrire un droit pour qu’il soit respecté, et que toutes les forces qui le contredisent soient annihilées. Et on peut même se demander si on a jamais gagné. « Pendant des millénaires, tant qu’il était vital pour les sociétés que la fécondité soit élevée, l’avortement était refusé aux femmes, surtout aux femmes mariées qui devaient assurer la reproduction, expliquait récemment Chantal Blayo, démographe et professeure à l’université de Bordeaux IV, sur France Culture (Cultures Monde, 18/02/2014). Les places respectives assignées à la femme et à l’homme dans la société, et toutes les valeurs sociales éthiques, religieuses, servaient cet objectif. Donc l’avortement interdit n’était toléré que pour les femmes non mariées. Mais quand la volonté de limiter les naissances commence à se répandre, à la fin du XVIIIe siècle en France, à la fin du XIXe en Europe, à la fin du XXe dans tout le reste du monde, les interdits qui avaient été édictés (plus ou moins tacites, plus ou moins précisément) et qui avaient pour but de garantir cette fécondité élevée n’ont plus eu besoin d’être. » Notre corps peut bien nous appartenir, du moment que notre fécondité reste du ressort de la société.

Mais si on doute parfois que la conquête du droit à l’avortement soit le seul fait d’une revendication d’autonomie des femmes, le résultat est là : les femmes ont gagné cette liberté - ou du moins elles l’ont gagné sur une partie croissante de la planète. Et elles ne sont pas prêtes à y renoncer. Car on ne revient pas si facilement sur une si profonde mutation culturelle. S’il y a désir d’avorter, l’avortement aura lieu la plupart du temps. « Quel que soit le cadre légal, le nombre d’avortements ne change pas », poursuit Chantal Blayo. « Une étude faite par un médecin de Belgique dans les années 1950 montre que la répartition des avortements (tous clandestins alors), était la même que celle qui existe actuellement : les pays latins et catholiques avortent beaucoup plus que les pays anglo-saxons. Après la légalisation ça a été la même chose. Il y a semble-t-il une meilleure acceptation de l’avortement que de la contraception dans les pays catholiques. Même si on le dissimule. »

De fait, en France, le nombre de 210 000 avortements annuels est remarquablement stable depuis 1976 (Ined). Joëlle Brunerie Kaufmann est catégorique : « Une femme qui ne veut pas l’enfant ne l’aura pas, quel que soit le moyen à mettre en oeuvre. » Ce que changent la loi et les interdits en revanche, ce sont les conditions sanitaires dans lesquelles se pratiquent les avortements. La clandestinité a pour conséquence directe la mort de femmes, la stérilité d’autres. Selon l’OMS, chaque année environ 50 000 femmes dans le monde meurent des suites d’un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions.

D’où la nécessité de légaliser l’acte sans conditions, sinon celle de l’expression du désir de la femme concernée. Tout en garantissant ses conditions de possibilités réelles. Et ce malgré l’offensive des antis et l’importance des moyens qu’ils y mettent. Car, on l’a vu, l’air du temps semble les autoriser à se lâcher. Retour de bâton en Espagne, obstruction passive en Italie, extension de l’interdit aux cas même de malformations ou de maladies incurables du foetus en Pologne. Bon nombre de pays durcissent le ton. Quant au niveau européen, il n’est rien de dire que les antis se déchaînent.

En nombre, leurs lobbyistes arpentent les couloirs des institutions, et ils semblent le faire avec aisance : à la Cour Européenne des droits de l’Homme, ils s’efforcent de montrer que l’avortement n’est pas un droit de l’Homme (en même temps ils ont raison, c’est un droit des femmes…). Au Parlement Européen, c’est le rapport Estrela sur la santé et les droits sexuels, ce texte non contraignant qui voulait donner un cadre européen à l’IVG, qui a été rejeté en décembre. Et côté Commission, c’est encore plus simple : le commissaire européen à la Santé, le Maltais Tonio Borg, est un opposant reconnu à l’avortement, dont la pratique est interdite dans son pays. Enfin les « anti » maîtrisent aussi les leviers d’action citoyens des institutions, qu’ils utilisent comme moyens de pression. Ainsi, une initiative citoyenne européenne menée par le lobby « One of us » a reçu 1,4 millions de signatures pour demander la reconnaissance du statut de personne humaine juridique de l’embryon.

Mais ça résiste en face. Le gouvernement français, on l’a vu, a engagé une offensive anti-antis : remboursement à 100% de l’ivg en mars 2013, mise en ligne d’un site gouvernemental pour contrer les propagandes officieuses en septembre, renforcement de la loi en janvier dernier, avec l’extension du délit d’entrave sur Internet (on attend de voir quelle forme cela va prendre concrètement). En ce début d’année, les manifestations de soutien aux femmes espagnoles ont fait impression par ailleurs dans les grandes villes européennes. A-t-on souvent vu sortir aussi nombreux des citoyens pour défendre des droits qui n’étaient pas menacés chez eux ? Et le débat pourrait aussi se porter au niveau mondial. En septembre en effet, les droits des femmes seront discutés lors d’une session spéciale de l’ONU. Il y a vingt ans, lors de la Conférence internationale du Caire sur la population et le développement, 179 Etats s’étaient engagés à garantir l’accès universel à la santé reproductive d’ici 2015. Depuis, plus de 25 pays ont libéralisé leur législation.

Les retours d’acidité européens doivent-ils masquer un mouvement plus général de libéralisation ? Ce n’est pas sûr, même si rien ne semble jamais acquis. Cité par Le Monde (8 mars 2014), Nicolas Rainaud, de l’ONG Équilibres & Populations (pour l’amélioration des conditions de vie et du statut des femmes), explique que « dans les enceintes onusiennes, le thème qui crée le plus de tensions diplomatiques est toujours celui lié aux droits sexuels et à la santé reproductive. Certains pays ne veulent pas entendre parler de « droits ». Alors il n’est même pas certain que de nouveaux objectifs soient soumis à la conférence « Caire + 20 ».

Ce n’est pas le moment de lâcher. Pour qu’il en soit autrement, Médecins du monde a lancé ce mois de mars une campagne afin d’obtenir la dépénalisation de l’avortement, « Names not numbers ». Celle-ci consiste en l’envoi à des décideurs politiques du monde entier de cartes postales numériques sur lesquelles est inscrit le nom d’une femme — l’une de ces femmes qui risquent de mettre leur vie en danger à avorter dans un pays qui l’interdit. Une petite signature sur une carte et on a participé à la lutte.

Pour qu’on puisse toutes dire « Mon corps m’appartient ». Là-dedans, mon ventre est à moi, mon utérus, mon vagin, tout ça m’appartient. Là-dehors, aussi, ma peau, ma nuque, mes cheveux, mes lèvres, toutes mes lèvres. Ça m’appartient. Là-dedans encore et là-dehors aussi, mes idées, mes opinions, mes peurs, mes envies, mon plaisir, ma vie.

Post-scriptum

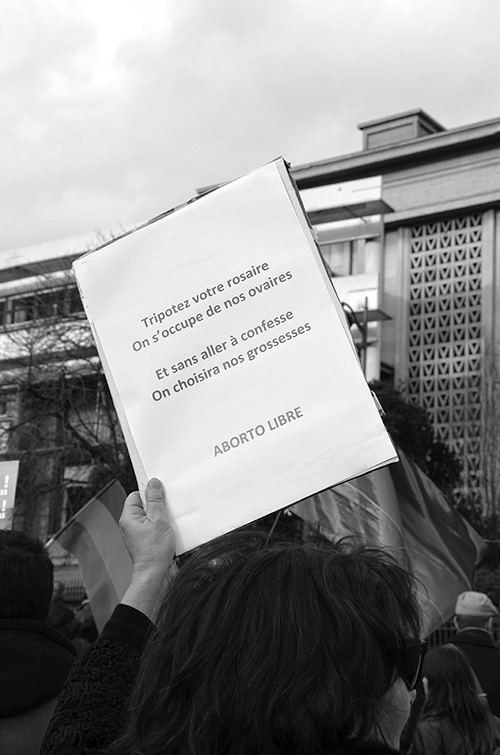

Les slogans qui servent d’intertitres à ce texte, redessinés par Anaïs Vaugelade, ont été lus ou entendus lors de la manifestation pour l’IVG en Espagne, à Paris le 1er février 2014.