Les subalternes parlent !

L’un des apports de Stuart Hall fut de mettre l’accent sur la « tension continue (de corrélation, d’influence et d’antagonisme) entre la culture dominante » et la culture populaire. Cette tension rend possible la subversion et la contestation mais aussi sa récupération. Si la culture populaire permet de faire émerger des discours contre-hégémoniques, elle peut aussi devenir une arme au service de l’hégémonie. Le blues féminin des années vingt et le rap féminin contemporain sont exemplaires des subversions des normes de genre que permet la culture populaire et de leur récupération.

I can’t sleep at night

I can’t eat a bite

‘Cause the man I love

He don’t treat me right

Paroles extraites de Crazy Blues de Mamie Smith.

C’est par ces mots que s’ouvre Crazy Blues de Mamie Smith, enregistré le 10 août 1920 pour Okeh Records. Le titre se vendit à 75 000 exemplaires en un mois dans les seuls quartiers noirs. L’ensemble des maisons de disques suivirent le mouvement et dès 1922, toutes ont leurs propres race series à destination d’un marché exclusivement noir.

Contrairement à la célèbre et déroutante affirmation de Gayatri C. Spivak — « la subalterne ne peut parler » —, les femmes noires américaines parlent, par l’intermédiaire du blues dans les années 1920 et par l’intermédiaire du rap contemporain. Spivak n’affirmait évidemment pas que les subalternes se taisent, mais plutôt qu’elles ne sont jamais entendues. Elles restent des objets de discours plutôt que des sujets agissants. C’est l’une des caractéristiques de la subalterne que de n’avoir pas accès (ou de n’avoir qu’un accès très limité) à la culture hégémonique et donc de ne pouvoir se faire entendre. À plus forte raison encore le subalterne est une subalterne. Comme le résume le titre d’une anthologie de textes fondateurs du Black Feminism, « toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont des hommes ». Les femmes noires n’existent pas dans les schémas dominants de catégorisation. Historiquement, les femmes noires américaines ont été réduites au silence. On leur demandait d’ailleurs, dans la perspective du Black Power, d’accepter une position subalterne dans le mouvement pour permettre à « leurs » hommes d’exister — ce qui semblait alors passer par la performance d’une masculinité virile.

Guidées par des impératifs commerciaux, les industries culturelles s’ouvrent aux subalternes.

Mais les subalternes parlent par le biais de la culture populaire, à la fois pour et au nom de leurs semblables. C’est ce qui s’est passé dans les années 1920 lorsque les maisons de disques se sont mises à enregistrer un nombre considérable de chanteuses de blues noires. Ces dernières ont alors fait entendre un point de vue inédit, celui des femmes noires prolétaires. À chaque fois, elles ont offert des images qui démontrent la puissance d’agir des subalternes. Dans le cadre d’un mouvement migratoire sans précédent, les chanteuses de blues qui se produisaient dans l’ensemble du pays occupaient un espace privilégié. Dans leurs chansons, elles pouvaient donner à entendre le point de vue de celles qui avaient migré au Nord et de celles qui étaient restées au Sud. Devant les bouleversements qu’induisait la « Grande Migration », le blues, porté par des femmes noires, s’apparentait à une culture de survie qui reflétait l’expérience vécue du peuple noir. Les chanteuses de blues étaient devenues des intellectuelles organiques.

Pourquoi alors les industries culturelles donnent-elles la parole aux subalternes ? Partons de l’argument de Perry Bradford, le compositeur noir qui a forcé les portes des maisons de disques, lorsqu’il tentait de convaincre les patrons blancs : « il y a quatorze millions de Noirs dans ce pays et ils achèteront des disques s’ils sont enregistrés par l’un des leurs. » Ce qu’il fallait comprendre, c’était : « nous n’achèterons des disques qu’à la condition que vous produisiez ce que nous avons envie d’entendre. » Malgré leurs réticences, les maisons de disques avaient bien compris qu’il y avait là un nouveau marché à exploiter, d’autant plus que les Noirs étaient désormais intégrés au modèle fordiste avec un pouvoir d’achat qui leur permettait d’acheter des disques. Guidées par des impératifs commerciaux, les industries culturelles s’ouvrent aux subalternes, rendant possible une subversion de l’intérieur des normes dominantes qu’elles véhiculent.

Wild women don’t have the blues

L’historiographie dominante du blues — écrite la plupart du temps par des hommes blancs — ne rend pas justice à la complexité du blues féminin et à ses aspects politiques. Lorsqu’il n’est pas tout simplement « oublié », le blues féminin est dévalorisé, qualifié de « mode », de musique « frivole » et donc « sans profondeur ». Pourtant, l’héritage des chanteuses de blues est extrêmement subversif : le privé est politique. Les thèmes privilégiés du blues de cette période sont la sexualité et la domesticité. Alors qu’il était tabou de parler de sexualité, même hétérosexuelle, les chanteuses de blues — dont certaines étaient ouvertement bisexuelles ou lesbiennes — mettaient en scène leur amour pour les femmes, comme dans le classique de « Ma » Rainey Prove It On Me Blues. Et lorsque les relations décrites restaient hétérosexuelles, les chanteuses n’entendaient pas pour autant se conformer aux normes de genre. Les protagonistes féminins décrites dans les chansons multiplient les conquêtes amoureuses, sortent, boivent et se vantent de leurs conquêtes, comme les hommes. Elles affichent leur hyper puissance sexuelle qui ferait succomber n’importe qui : « Je ferai jouir un mort » chante ainsi Lucille Bogan dans Shave ‘Em Dry. La sexualité apparaît comme une manifestation de la liberté nouvelle des femmes noires. Dans les paroles du blues féminin, on observe aussi tout le mépris que les chanteuses manifestent envers une vie domestique, comme dans Washwoman’s Blues par Bessie Smith : « Désolée, je fais la lessive que pour gagner ma vie / oh, la vie de blanchisseuse, c’est vraiment pas la joie ». Pour Angela Davis, « l’enregistrement de Washwoman nous fournit un exemple de la façon dont Bessie Smith et les autres chanteuses de blues pointaient des problèmes sociaux de genre qui n’étaient que rarement reconnus ailleurs ». C’est dans sa publicisation du privé que le blues était politique. Mais le blues n’est pas pour autant une musique de désespoir. Si les situations initiales sont toujours difficiles et si les protagonistes féminines font état de leur souffrance, les situations sont rarement inextricables. En définitive, les femmes s’en sortent quasiment toujours en relevant la tête : elles font tout pour ne pas laisser le blues prendre le dessus. Les chansons font la part belle à la puissance d’agir des femmes. Une chanson d’Ida Cox résume parfaitement cette volonté : « Wild Women Don’t Have The Blues ».

La sexualité apparaît comme une manifestation de la liberté nouvelle des femmes noires.

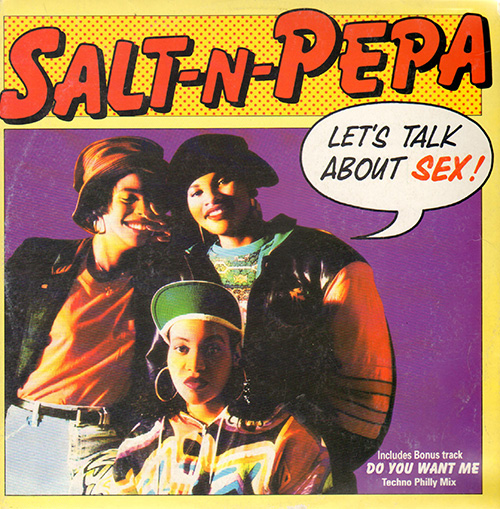

Le rap souffre lui aussi de jugements hâtifs. Le premier consiste à n’y voir que l’expression d’un sexisme sans nuances, comme si les rappeuses n’existaient pas. Pourtant, les rappeuses ne sont pas des voix passives ou des faire-valoir. Beaucoup critiquent le sexisme de certains acteurs de la culture hip-hop. Elles mettent ainsi en avant leur esprit de compétition et leur capacité à tenir tête aux hommes, comme dans la chanson Ladies First de Queen Latifah :

Le prochain homme ou la prochaine femme,

Ça ne change rien, que la compétition continue.

Certaines rappeuses investissent le gangsta-rap, le sous-genre le plus sexiste du rap, pour se l’approprier et disputer aux rappeurs le côté « hardcore ». Ainsi de BWP ou de Lil Kim par exemple, qui rejouent et performent l’image de la « bitch » [chienne] mais en la recodant, en resignifiant subversivement l’injure, la vidant de son pouvoir de blesser et la dotant d’attributs capacitants. La rappeuse Lyndah du groupe BWP explique ainsi : « On utilise « Chyennes » [Bytches] [pour désigner] une femme puissante, positive et agressive qui sait ce qu’elle veut et s’en donne les moyens. On l’utilise dans le présent dans un sens positif. » Les rappeuses entreprennent un travail critique sur le stigmate « bitch » qui devient « Bitch », avec une majuscule [1].

Si la figure de la Bitch peut être ambivalente et si cette stratégie de réappropriation n’est pas toujours payante, elle n’en demeure pas moins une subversion de la norme dominante de la féminité. La Bitch est une expérience-limite du féminin, un hybride, visuellement féminin mais rhétoriquement masculin. La Bitch est sûre d’elle, entreprenante, elle maîtrise sa sexualité. On pourrait certes objecter que la Bitch contribue à l’hyper-sexualisation du corps féminin noir et qu’elle reproduit les normes sexistes du gangsta-rap. Mais les discours qui accompagnent cette sexualisation mettent l’accent non sur une mise à disposition du corps féminin pour les hommes mais plutôt sur la réappropriation de leur sexualité pour les femmes noires. La jouissance est ainsi un thème central. Il ne s’agit pas d’affirmer que tout est positif dans le rap féminin « hardcore ». Malgré tout, on voit que la culture populaire est un espace qui permet de faire émerger des images subversives.

Domestiquer la subversion

Dans un ouvrage fondateur des cultural studies, Dick Hebdige affirme que toute subculture est amenée à décevoir nos attentes en cela qu’elle est constamment menacée d’être récupérée par la culture mainstream : « aucune sous-culture n’échappe au cycle qui mène de l’opposition à la banalisation, de la résistance à la récupération. » La récupération est entendue comme le processus par lequel l’ordre subverti est restauré, en intégrant l’altérité et la subversion au courant dominant de la culture. Si la culture populaire est potentiellement subversive, elle n’est donc jamais à l’abri de la récupération. La récupération est à la fois commerciale et idéologique. Selon Hebdige, deux stratégies s’offrent aux industries culturelles pour désamorcer la subversion. La première consiste à banaliser, à naturaliser et à domestiquer la différence. C’est ce qui s’est passé avec le rhythm and blues. On a transformé une musique noire en musique blanche, allant jusqu’à changer le nom de cette musique qui devient rock lorsqu’elle est jouée par des Blancs [2].

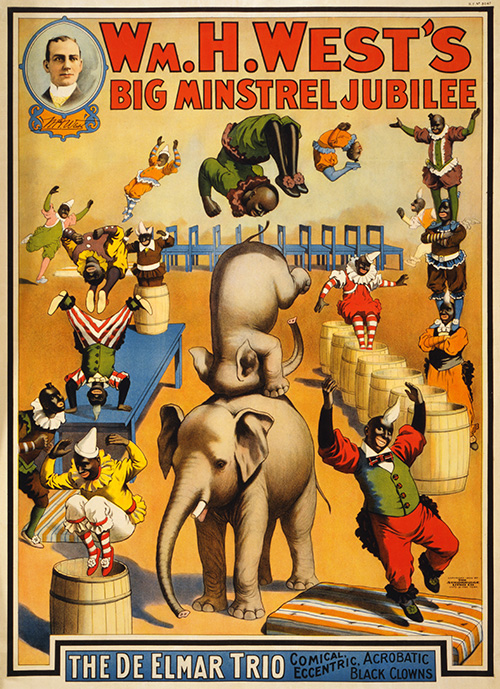

Dès lors, le rock n’est plus une musique « noire », elle est « notre » musique. Les industries culturelles transforment des personnes comme Elvis Presley et Eminem en « démons familiers, figures apprivoisées de l’Autre et de l’ennemi », pour reprendre l’expression de Stanley Cohen. La subversion est apprivoisée, maîtrisée en tout cas. Elle s’affiche à la télé, dans les magazines, à la radio etc. Bref, elle devient mainstream. En retour, elle perd de sa force critique et les productions culturelles souffrent souvent d’une homogénéisation progressive pour plaire aux goûts supposés du public. La deuxième stratégie consiste à transformer la différence en exotisme, à surjouer la différence. La mise en publicité des race records dans les années 1920 et 1930 en est un exemple. Alors que les images offertes dans le blues féminin subvertissent la plupart du temps les normes dominantes de la féminité, les industries culturelles recodent le message des chansons dans les publicités qui les accompagnent. Inspirées par les spectacles de ménestrels blackface [3] et par les stéréotypes accolés à la famille africaine-américaine, les publicités d’époque réinterprètent les paroles à l’aune du mythe sexiste et raciste d’un prétendu matriarcat noir (illustrations p. 58). Lorsqu’on regarde les deux publicités, on observe que les représentations sont clairement inspirées du blackface, avec des femmes aux cheveux ostensiblement crépus et à la peau très noire dont ne ressortent que les lèvres protubérantes et le blanc des yeux. La femme est représentée comme une mégère qui a « le meurtre dans les yeux » comme l’affirme la deuxième publicité. L’homme est lui symbolisé soit par son « absence » (on ne voit que la poussière qu’il soulève en prenant la fuite et son chapeau — là encore un héritage des représentations blackface) soit en modèle miniature et apeuré face à une femme géante (car virile). Peu importe que les paroles de ces chansons affirment l’indépendance et la puissance d’agir des femmes. Pour les tenants du mythe du matriarcat noir, les protagonistes féminins de ces chansons se rendent coupables de ne pas accepter un ordre patriarcal et de refuser une position subalterne. Avec ce type de représentation, les industries culturelles convoquaient tout un imaginaire collectif hérité des spectacles de ménestrels.

Lieu de subversion des normes dominantes de la féminité racisée, ils sont aussi le terrain privilégié de la récupération par les industries culturelles. Le blues des années 1920 et le rap contemporain sont, pour reprendre les mots de Stuart Hall, à la fois « des arènes du consentement et de la résistance ». Écoutons seulement les derniers mots de Mamie Smith dans Crazy Blues :

You never get nothing by being an angel child

You better change your ways and get real wild

I wanna tell you something, I wouldn’t tell you a lie

Wild women are the only kind that really get by

‘Cause wild women don’t worry, wild women don’t have the blues » [4].

Post-scriptum

Keivan Djavadzadeh est doctorant en science politique à l’Université Paris 8 et membre du LabTop (Laboratoire des Théories du Politique). Il prépare une thèse sur les discours contre-hégémoniques dans la musique populaire africaine-américaine. Il est membre du comité de rédaction de la revue Comment S’en Sortir ?

Notes

[1] Patricia Hill Collins raconte l’anecdote suivante : « Pour mes jeunes étudiantes de l’université de Cincinnati par exemple, il était assez clair que « bitch » et « Bitch » était deux choses différentes […] Les Bitches avec une majuscule, ou dans leurs propres mots des « Black Bitches », sont des filles vraiment fortes, fières, qu’on peut légitimement admirer » (Collins 2011 : 47-48).

[2] C’est notamment la thèse de l’historien Reebee Garofalo qui estimait, dans Rock ‘N’ Roll Is Here to Pay, publié en 1977, que toute l’histoire de la musique populaire américaine depuis le XXe siècle au moins peut être décrite en ces termes : « racines noires, fruits blancs ». Soient des innovations noires et une popularisation blanche. Bien entendu, les innovations musicales n’ont pas été le seul fait d’artistes noirs et la musique « noire » elle-même était le fruit d’hybridations et d’influences diverses. En se gardant de tout essentialisme, il faut néanmoins considérer la logique au sein des industries culturelles qui consistait (et consiste toujours dans une certaine mesure) à exploiter commercialement la musique noire (en l’hybridant) en se passant des artistes noirs eux-mêmes. Sur ces questions, je renvoie à mon article à paraître dans Transatlantica ce printemps : « Blacking Up : Une histoire du rock au prisme du blackface ».

[3] Les spectacles de ménestrels blackface, qui constituent pour beaucoup le « premier phénomène de culture de masse atlantique » mettaient déjà en scène l’identité et la culture noire. Les spectacles de ménestrels blackface désignent une forme de spectacle apparue dans la première moitié du XIXe siècle aux États-Unis qui voyaient des comédiens, exclusivement blancs dans un premier temps, se maquiller le visage à l’aide d’un bouchon de liège brûlé. Déjà à l’époque, on note une fascination de l’industrie du spectacle pour la culture noire. Et déjà à l’époque, il s’agit de donner à voir la culture noire, mais si possible sans les Noirs.

[4] Tu ne gagneras jamais rien à être une enfant de chœur Tu ferais mieux de changer et t’encanailler Je vais te dire un secret, je te mentirai pas Les femmes sauvages sont les seules qui s’en sortent Parce que les femmes sauvages ne s’en font pas, les femmes sauvages n’ont pas le cafard