« Mes traîneries monstres » Petit monument au grand Oskar Huth

par Hanns Zischler

Cours, file etpose-toi à la nuit doucepropice au camouflagequand toi, nous, tous, sommes tout autresquand la casquette et la grimacecoiffent les rêvesd’aneth vert et de gnôle blanchede conférences en organologied’étoiles doublementROLF HAUFS

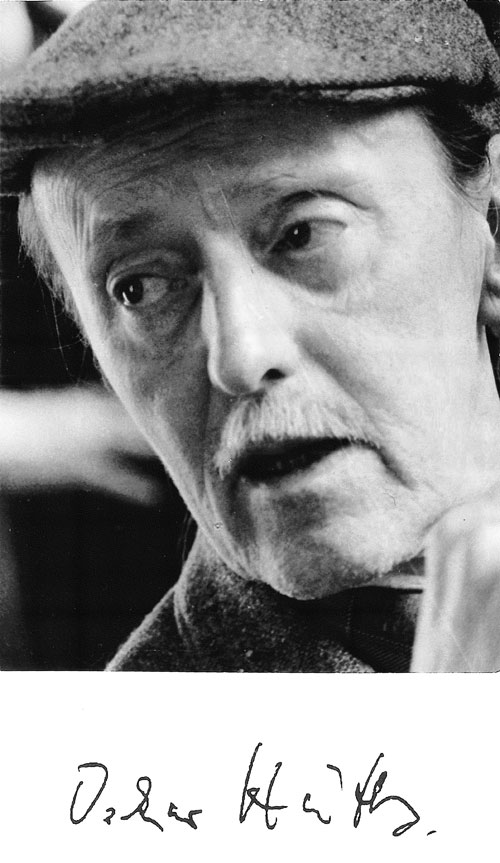

À la fin des années 1970, à l’« Ablette », petit bistrot de Charlottenburg, je voyais parfois un monsieur vêtu avec une correction remarquable, nœud papillon et plis au pantalon ; le soin désinvolte de sa mise ignorait distinctively le débraillé ambiant ; il avait le teint clair, lisse, tanné par le vent, sa moustache finement taillée à la Adolphe Menjou m’évoquait un « aristocrate polonais ». C’était un buveur inspiré, dont l’inoubliable jeu de scène se corsait de formes raffinées et de formules courtoises, imprimées sur un fond de sourires doux et abstraits. Yeux bleus pétillants, regard mélancoliquement distrait, empressement réservé. Son parler choisi, rehaussé d’arabesques étranges, lui donnait l’air d’un personnage échappé d’un roman de Jean Paul. Il était extrêmement doué dans de nombreux domaines, en particulier la musique, la facture d’instruments et les arts graphiques. Parfois on pouvait croire qu’il citait un nom pour plonger dans l’embarras l’auditeur ignorant. C’était à l’évidence un homme d’un autre monde et d’un autre temps : Oskar Huth, surnommé Hütchen, « petit chapeau », diminutif qui, bizarrement, loin de le raccourcir, rendait le personnage plus magique encore. Le fait est, je l’ai appris peu à peu, qu’il s’était littéralement glissé hors des sentiers du temps, échappé, en véritable intransigeant, de l’effroyable nasse tendue par son époque. Son histoire, recueillie et éditée par Alf Trenk, il l’a racontée sous le titre Überlebenslauf (mot-valise où le préfixe über convertit le C.V., « cours d’une vie », en « parcours d’une survie »). Sa vie y apparaît comme un souverain tour d’adresse — il a su, dans les pires années de servitude, conquérir sa liberté au cœur de l’illégalité et prodiguer autour de lui, avec une générosité parfaitement naturelle, les fruits artisanaux de son art escapiste.

Avec humour et courage, des nerfs d’acier et des trésors d’ingéniosité, il a traversé les années de guerre, survivant à Berlin dans une pseudo-légalité organisée avec soin. Ses origines et son métier (il était graveur et facteur d’instruments) ne l’exposaient pas, au vrai, à la persécution, mais ses premiers contacts avec la grande muette et l’obéissance aveugle qui régnait dans ses rangs l’ont rempli d’une telle aversion qu’en 1939 il prit la décision … de ne pas faire la guerre pour cette boîte.

Mes amis voulaient à tout prix m’ôter cette idée de la tête. Les plus distingués y allaient en douceur, moins malotrus que les autres ils se disaient : ce sera plus efficace si nous-mêmes, qui percevons l’enjeu vital de son choix, gardons le silence et laissons parler ceux qui ne mâchent pas leurs mots.

Tous y allaient de leur : « Bon, explique-nous par où tu vas commencer ? »

« On te fait le détail : tu n’auras pas de toit sur la tête, tu n’auras rien à te mettre sous la dent, tu auras besoin de te changer. Tu te donnes combien de temps avant qu’ils te coincent ? »

Je répondais que je m’efforcerais de vivre en autarcie, tôt ou tard.

« En autarcie ? » Et de me rire au nez. « Mais encore ? Aucun de nous ne pourra t’accueillir ! Tu pourras passer, quand ça chauffera. Mais tu te doutes qu’ils sauront où te trouver ! »

…

Je me disais qu’en élargissant le cercle de mes connaissances je trouverais bien quelqu’un qui, dans l’urgence de l’heure, devrait quitter sa place à moitié illégale (à moitié ! je souligne), que je pourrais alors récupérer — il n’était pas interdit de rêver.

Je me disais : le plus important, c’est d’avoir des papiers. Si je me dégote une planque, un nid à moi, je m’installerai de quoi imprimer le nécessaire.

En novembre 1941, quand il reçoit son ordre d’incorporation, commence pour lui une nouvelle ère, le temps de la clandestinité visible. Le « Huth », chapeau, devient capuche cachant un chef — un « Haupt » : tel est dorénavant son nom « maquillé » dans ses papiers militaires et son livret de travail. Voilà pour les « commencements », ses débuts piano — comme tout ce que touche cet amateur des arts de précision.

Après l’angoisse de l’hiver 1941, passé de refuges provisoires en abris de fortune, il déniche le 2 mars 1942 un logement au 58f de la Dillenburger Straße, quartier de Wilmersdorf. Une amie, la dessinatrice de mode Käte Kausel, dont le mari est tombé au front, veut se faire évacuer du côté de Zeulenroda, Thuringe — là où c’est beau — avec son petit garçon.

Et lui donnant à voir, avec son sens unique du paradoxe, son invisibilité de chair et d’os, Huth alias Haupt, Chapeau/Chef, lui confie à découvert : Moi je suis déjà parti. Je vis en illégal.

Elle lui laisse son appartement. Ce n’était possible que parce que là où tout le monde se connaissait, où n’habitaient que des petits nazis, on passait automatiquement pour « légal ». Du moins, on en avait l’habit. Je suis toujours passé au travers.

Génie d’inventivité au doigté hors pair, il organise désormais sa vie en faussaire, sans plus se plier à la nécessité, déjouant les privations, et c’est cette adresse et cette sédentarité ambulante, presque miraculeuse, qui le transforment subrepticement en adversaire du système : Aux premiers temps de ma vie illégale, je n’imaginais pas une seconde pouvoir me livrer à une quelconque forme de résistance, ni être utile à qui que ce soit dans pareilles conditions. Pas plus que je n’imaginais pouvoir jeter mon grain de sable dans la machine. L’idée était au départ : « Débrouille-toi tout seul, tant que tu peux. »

Graveur et imprimeur chevronné, il produit un excédent : commence par se fournir lui-même, puis bientôt les autres, en rations de réserve pour survivre dans l’État militaro-bureaucratique. Les cartes de travail devaient être adaptées, car seuls ceux que leurs activités amenaient à quitter de temps en temps la ville recevaient des tickets de voyage. Commence alors un temps que je n’avais pas anticipé, un temps où je pouvais malgré tout me rendre utile à d’autres clandestins. Il s’agissait de trouver des moyens simples pour leur procurer des petites quantités de denrées alimentaires et, dans la mesure du possible, des papiers qui leur permettent de se déplacer. Car on ne savait jamais combien de temps pouvaient tenir leurs planques.

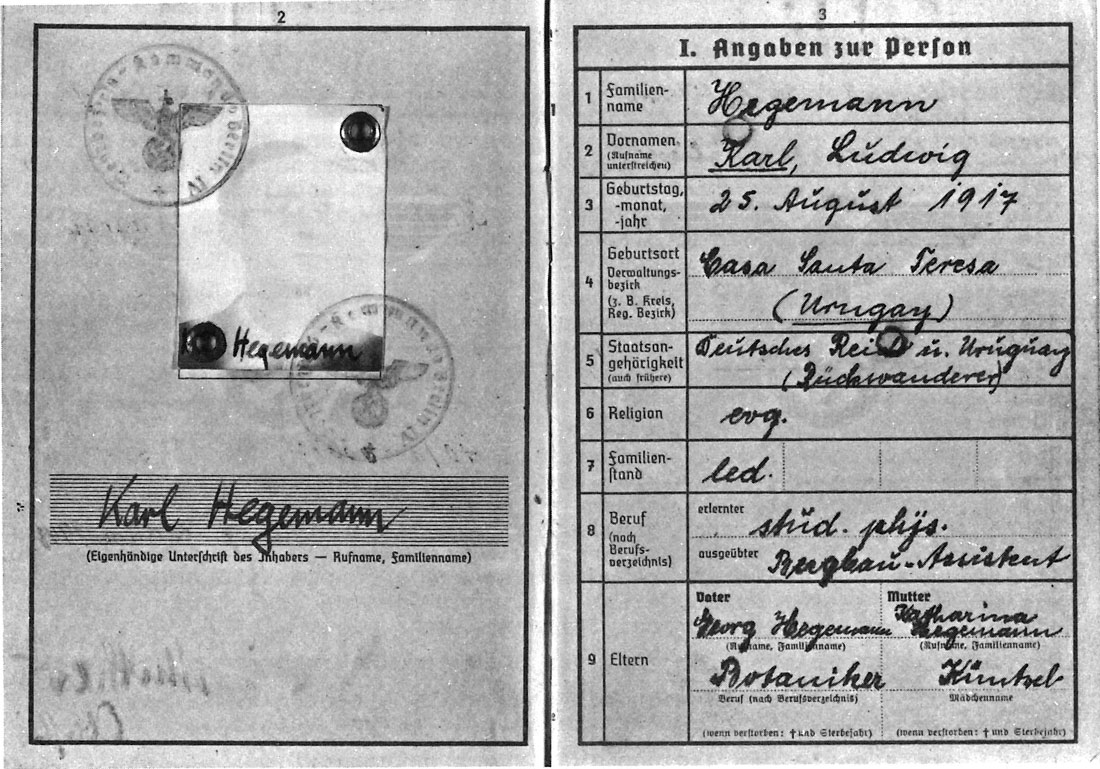

Oskar fabrique des passeports et d’autres papiers officiels, pour l’officier Ludwig von Hammerstein par exemple, un des conjurés du 20 juillet, à qui, seul maître à bord de sa barque autarcique, il fourgue les données d’une vie et d’un métier tout neufs. Il faut une sacrée dose d’ironie pour savoir interpréter comme Oskar la dinguerie bureaucratique de ce régime au teutonisme frénétique et transformer un officier en fuite en chaste botaniste : Il a eu un coup de génie, il a dit, on va faire de vous un Allemand de l’étranger, vous êtes né quelque part en Amérique du Sud, vous n’êtes pas très au fait de ce qui se passe en Allemagne — et puis ce genre de types jouit toujours d’une espèce de statut spécial.

Dans la cave de son immeuble il produit des tickets de beurre sur une presse acheminée dans des conditions rocambolesques. Ses propres papiers fraîchement refaits le présentent comme dessinateur scientifique employé au Musée botanique de Dahlem et le déclarent unabkömmlich, non mobilisable — aussi longtemps qu’il échappera aux contrôles des « chiens de garde » (la police militaire) qui rôdent perpétuellement en ville, ou ne se fera pas remarquer par une bête étourderie.

Il emploie une grande part de son temps à arpenter la ville pour distribuer du beurre et des papiers à des illégaux qui vivent cachés. Il ne cherche pas à faire plus ample connaissance avec les bénéficiaires de ses dons.

Il se fait une règle d’effectuer à pied tous ses trajets en ville. À cette époque, je ne faisais jamais confiance aux transports en commun, ils sont comme l’ennemi naturel de l’Indien des grandes villes. Il a besoin de sentir le sol sous ses pieds, l’asphalte et les innombrables chemins tortueux, aux airs parfois de sentiers campagnards, à travers le Grand Berlin dont les vastes étendues se déversent impromptu dans la verdure et la friche. Et de même qu’il lui faut la terre ferme, il lui faut le ciel au-dessus de lui. À l’ère où la peur et la méfiance règnent, on se fait vite remarquer dans une rame ou un bus, et difficile alors de s’échapper. (Cette habitude d’éviter les moyens de transport lui est restée toute sa vie ; il n’était pas rare de le voir quitter de nuit l’« Ablette », sur la Savignyplatz, pour s’en aller à pied vers le lointain Kreuzberg.)

Étendue de campagne reconvertie en ville, Berlin le vaste est la scène sur laquelle le passant civil, le marcheur « non mobilisable », ajuste son jeu — traçant avec un sens infaillible sa feuille de route quotidienne sous la protection de l’espace multiforme, flairant le danger tapi dans les moindres recoins de cette ville sauvage retournée par la police et l’armée.

Le braconnier, mieux encore que le chasseur, connaît le terrain, même s’il ne traque aucune proie, même s’il ne cherche qu’à organiser selon son bon vouloir et sans plan établi le temps autarcique dont il est le seul maître, et le champ gigantesque de ses opérations. La cadence de ses longues marches — mes traîneries monstres —, le timing des planques à dégoter sont, de toute façon, dictés par la guerre qui s’abat sur la ville : On pouvait se fier aux vols des bombardiers et à l’heure des alertes.

Une fois, surpris par une alerte à la bombe, il est sommé de choisir : rentrer dans le rang ou jouer la fille de l’air. D’une phrase tombant à pic, soufflée à son oreille par l’espace de la ville — mensonge dicté par la providence même — Petit Chapeau prend le dilemme par les cornes. J’arrive de Weißensee, longe la Landsberger Allee et traverse la Landsberger Straße, qui débouche tout droit sur l’Alexanderplatz. Parvenu à l’immeuble qui fait l’angle de la place, je me mets à couvert dans le hall d’entrée. Soudain la Flak se met à crépiter, une pluie d’éclats tombe du ciel : tac-tac-tac-tac-tac !

Un chef d’îlot surgit en trombe : « À la cave ! À la cave ! »

Personne ne pouvait rester dans la rue pendant l’alerte. Le chef d’îlot pouvait t’alpaguer et te forcer à descendre. Pour moi c’était hors de question, je risquais de tomber sur des gens qui se méfient de mes papiers ou qui se disent : comment se fait-il qu’un type si jeune ne soit pas encore mobilisé ?

Les caves, dont les accès le long des soubassements sont cerclés de flèches blanches aux initiales LSR (espace anti-aérien) comme autant d’éclairs pétrifiés — je les revois encore, du temps de mes premières visites, accroché à la main de ma mère dans les ruines de Nuremberg —, ces caves ne sont pas un abri pour Oskar, elles sont encore plus dangereuses que les transports en commun : elles paralysent ses mouvements et menacent de faire de l’espace autarcique et multiforme, qu’il reconquiert pas à pas chaque jour, une voie sans issue — ce piège, il faut le contourner à tout prix.

L’épisode dit tout de la stratégie vitale d’Oskar Huth et de ce sens dynamique de l’espace qui n’appartient qu’à lui seul. Il se faufile à travers la ville, sachant qu’il peut se faire surprendre à tout instant et, sinon prendre « en flag », du moins démasquer comme faux promeneur. Au plus fort du danger — et seulement alors — il se fait joueur et hasarde tout. Les chemins et les rues sans fin de Berlin offrent à son jeu un décor et une scène qu’il connaît mieux que personne, pour les avoir perçus avec les yeux de ses ennemis et les avoir faits siens. Dans la marche, dans l’ambulation ininterrompue d’Oskar Huth — ses « traîneries monstres » — l’agglomérat urbain dévoile sa vraie nature d’immense éparpillement, sans autre cohésion qu’administrative. Tout ce que la boucle du métro aérien (le Ring) et les radiales des grandes artères ceinturent, toutes les circulations qu’elles condensent et accélèrent, se disloquent et ralentissent sous les pas du marcheur. La ville, pourrait-on dire, est prise à marche contraire.

Oskar circonvient ce maillage ; sous son masque de normalité, son camouflage d’employé fixe (!), à contre-courant du progrès motorisé et de la locomotion mécanique, il incarne quelque chose comme la figure du trappeur, du marcheur, du Wanderer ; mais il ne parcourt pas seulement un espace urbain différent, archaïque, pré-technique, c’est un autre temps qu’il arpente, et cela fait de lui, sous cette apparence et cette forme motrice, un cousin germain de la mystérieuse DL du Vineland de Thomas Pynchon : comme elle, il maîtrise le kasumi, il a le don de devenir brouillard — ou pour citer Huth lui-même : Je suis déjà parti.

Je ne voulais me soumettre à ce genre de contrôles que s’il n’y avait aucun moyen d’y couper. Alors j’ai dit au chef d’îlot : « Je suis presque arrivé, je suis presque chez moi. »

Mais l’autre s’est mis à pétocher et s’est carapaté dans la cave. Bon ! Le garde parti, me voilà saisi d’une certitude : « Il faut que tu traverses l’Alexanderplatz — même si ça crépite de partout, tu dois rejoindre l’autre côté. Tu dois te mettre à l’abri là-bas, où il n’y a plus personne, sous le viaduc du métro. »

Je prends mon courage à deux mains et traverse l’Alexanderplatz à toutes jambes.

Au moment où j’atteins le viaduc, quelque chose me pousse à regarder du côté de l’immeuble. À cet instant une bombe s’abat sur lui, et patatras, plus rien…

Berlin, qui jusqu’au mitan du nazisme passait sa vie à porter le masque, à se parer d’habits de fête, à se pomponner, à plastronner, ce Berlin va disparaître tout à coup sous les filets de camouflage, se voiler d’une obscurité décrétée, artificielle, rentrer dans l’ombre et tenter de disparaître de la surface de la terre — hors sol. Ce camouflage fait revivre un « Berlin » d’avant le temps, des draperies aux motifs de rinceaux se tendent au-dessus de la ville menacée — trompe-l’œil géologique et promesse de salut. Mais vidée, dépeuplée, bombardée, arasée, la ville n’involuera pas jusqu’à ses origines de vallée glacière — quand bien même, au sortir de la guerre, le plan d’un Nouveau Berlin (un de plus !), soucieux de retrouver sa géographie première, tentera de déblayer les derniers restes épargnés par la destruction.

À l’époque, le Tiergarten avait un aspect très étrange et était envahi d’une curieuse puanteur, car l’avenue qui s’élargissait à partir d’Unter den Linden était tendue de filets de camouflage. Ces filets puaient effroyablement.

Le camouflé évite le camouflage officiel — qui le répugne.

Sa compagne, dans les dernières années de guerre, était Ilse Vogel, dessinatrice de mode et future auteur de livres pour enfants. En 1992, dans son livre de souvenirs sur les années de guerre à Berlin — Bad Times, Good Friends — elle élève un émouvant monument à la gloire d’Oskar. L’intrépidité se couplait chez Oskar d’une mélomanie toujours à vif, comme s’il voulait, au moment du danger, donner corps à la phrase de Freiligrath — La musique, la musique peut sauver de la mort.

Un dimanche qu’ils se promènent sur le Kurfürstendamm, passant devant des immeubles en ruine et sans toiture, Oskar s’exclame : « Tu te rappelles comment Goering se vantait au début de la guerre ? Je mange mon chapeau, si une seule bombe tombe sur l’Allemagne. »

Nous avons éclaté de rire — et pourtant il n’y avait vraiment pas de quoi rire.

« Regarde ! » Oskar s’est arrêté tout à coup devant un immeuble. « Tu as vu ça ? On dirait une maison de poupée. »

La façade avait été soufflée et l’on voyait l’intérieur des pièces. Elles semblaient parfaitement en ordre, les meubles étaient à leur place, même les tableaux et les miroirs pendaient encore aux murs. Oskar était surexcité.

« Tu as vu ? », il a dit. « Un piano à queue au troisième étage. Je te parie que c’est un Bechstein ! »

Ilse n’a pas le temps d’ouvrir la bouche qu’Oskar est déjà entré, grimpe les trois étages quatre à quatre, s’assied au piano et joue pour Ilse, qui est en bas dans la grande avenue, en ce dimanche matin, la valse du Chevalier à la rose de Richard Strauss.

Ailleurs elle raconte l’une de ses expéditions les plus lointaines, alors que l’Armée rouge est déjà aux portes de Berlin. Il quitte sa planque

de Wilmersdorf habillé en femme ; jeune civil, il aurait été à coup sûr arrêté et enrôlé de force dans la milice. Avec Ilse, il s’en va une fois de plus troquer incognito ses tickets de beurre et de pain : Quand tous les tickets ont été échangés, je suis rentrée à la maison, écrit Ilse Vogel. Mais Oskar voulait distribuer les vivres à ses amis sans plus attendre. Ils étaient éparpillés aux quatre coins de la ville. Certains habitaient des cabanons minuscules dans les jardins ouvriers des faubourgs, où ils se nourrissaient comme ils pouvaient de fruits, de tomates et de pommes de terre.

Tard dans l’après-midi, Oskar est rentré.

« Tu peux être sûre que c’était la dernière fois que je dépannais ces pauvres diables », il a dit.

L’ambiance, raconte Oskar, était à la joie et à l’angoisse, car ils pouvaient entendre le front se rapprocher. Et comme tout le monde, ils étaient incapables de dire si ces bruits annonçaient la fin de la terreur et les lendemains qui chantent.

Quant à lui, ce qui le tourmentait surtout, c’était de devoir accomplir sa mission secrète déguisé en femme, doublement camouflé pour ainsi dire, croisant sur sa route les réfugiés qui déjà perlaient dans la ville depuis l’Est, les colonnes de prisonniers russes et les groupes de miliciens, vieux et acrimonieux ou rayonnant de jeunesse.

Dans l’espace dessiné par la géographie mobile de la guerre, Oskar évolue à la fois en messager, en éclaireur et en espion pour sa propre cause ; son ennemi, c’est la méfiance permanente et le délire délateur de ses compatriotes. Conduit par sa seule intuition, une intuition d’une finesse à faire peur — comme s’il avait transposé l’oreille absolue de l’accordeur de piano dans la sphère des sons humains —, servi par une science des chemins propre aux incorruptibles flâneurs urbains, il infiltre la ville en sous-main. S’il existe quelque chose comme un art de fuguer, alors Berlin est le lieu idéal, la guerre le moment terriblement ad hoc, et Oskar le parfait artiste-marcheur pour cette discipline toute d’abnégation.

Post-scriptum

Hanns Zischler est acteur, réalisateur et écrivain. Ce texte est extrait de Berlin ist zu groß für Berlin (Galiani, Berlin, 2013). La publication du livre en France est prévue pour 2015.

Traduit de l’allemand par Sacha Zilberfarb.

Légendes des illustrations

p. 100 « Oskar Huth » © photographie Alf Trenk, in Oskar Huth, Überlebenslauf. Ansichten und Erinnerungen eines ungewöhnlichen Zeitgenossen, témoignages recueillis par Alf Trenk. Berlin, 1994, p. 1.

p. 101 « Oskar Huth. Autoportrait » © Marina Molinari, in Oskar Huth, Überlebenslauf, ibid., p. 122.

p. 104 Livret militaire falsifié utilisé par Ludwig von Hammerstein, in Für den Fall der Nüchternheit, almanach pour le 60e anniversaire d’Oskar Huth, édité par la « Oskar Huth Gesellschaft », Berlin, 1989, p. 85.

p. 105 Tickets de beurre falsifiés, vers 1943, in Für den Fall der Nüchternheit, ibid., p. 23.

p. 107 L’ancienne préfecture de police (édifiée en 1885-1890) sur l’Alexanderplatz. Cliché pris le 22 août 1957 © bpk / Franz Kräft.

p. 108 Ruines fumantes du Spittelmarkt, © bpk / Ewald Gnilka.

p. 112 Arrondissement de Tiergarten. La Charlottenburger Chaussee (future rue du 17 Juin) sous les filets de camouflage, vue depuis la colonne de la Victoire, avec la porte de Brandebourg au loin. 26 juillet 1941 ã Archives de Berlin, photothèque, 195 138.

p. 113 Ilse Vogel (à droite), in Ilse-Margret Vogel, Bad Times, Good Friends. A Personal Memoir, San Diego, New York, Londres, Harcourt Brace Jovanovic, 1992, frontispice.

p. 114 Arrondissement de Tiergarten, 6 Schellingstraße, immeuble éventré par un obus, 1941 © Archives de Berlin, photothèque, 194 648.

p. 115 Arrondissement de Kreuzberg, 18 Belle-Alliance-Platz, un obus de 250 kg non explosé a transpercé l’immeuble sur toute sa hauteur. Appartement des Scholz. 21 décembre 1940 © Archives de Berlin, photothèque, 194 718.