retour des ruines

par Diane Scott

Le XXIe siècle s’invente sur les ruines du XXe siècle, dans un goût pour la décrépitude qui confine parfois au ruin porn. Mais cette esthétique qui se veut celle d’un monde d’après, post-apocalyptique, post-moderne, n’est jamais que la réactualisation d’une fascination ancienne pour les mondes perdus sous la forme d’une nostalgie réactionnaire occidentale. La mise en scène de la ruine vise à cacher la misère du monde : elle dévoile en fait les ressorts d’une idéologie en béton armé.

1. Les ruines contemporaines sont un peu comme les blondes, il y a un moment où la séduction le cède à l’agacement, où le cliché de la belle bascule dans celui de la sotte. Les ruines sont entrées dans un devenir blonde : mêmes paysages des mêmes villes répétés à satiété, avec tous les lieux devenus habituels, salles de classe, salles de sport, établis rouillés, usines à n’en plus finir. La ruine contemporaine peut désormais être qualifiée de « pittoresque », bien que cet adjectif soit associé à un contexte culturel lui-même tout à fait désuet. Car il y a maintenant un confort de la ruine dont il faut s’extraire. La répétition insisterait-elle au point de laisser soupçonner qu’elle cache quelque chose ? La première idée est que la ruine cacherait le bidonville. Quand je dis « cache », je n’indique pas une volonté maligne mais une conséquence dans l’économie des représentations, un effet mécanique de masque. Sous couvert de retour à un réel de la rouille et du rebut, un tour de passe-passe a lieu. (Le discours du réel est-il toujours l’alibi d’un autre imaginaire ? Ce pourrait être une définition de l’idéologie.) Hypothèse : il y aurait une solidarité à éclaircir entre les centres-villes occidentaux, où s’exposent les images de ruines, ce que dit cette ruine contemporaine photogénique et tout un pan de la réalité urbaine, mondialement majoritaire, qui est celle de la favela.

Depuis 1970 les bidonvilles croissent plus vite que l’urbanisation « normale », si la norme n’était précisément en train de devenir celle de l’habitat en plastique, parpaing, brique brute et tôle ondulée, sans équipement de voirie. « D’après les chiffres de l’ONU-Habitat, la population des bidonvilles croît actuellement au rythme étourdissant de 25 millions de nouveaux résidents par an. » [1] Un exemple parmi les centaines que comptent les pays en voie de développement, où se concentre l’essentiel du phénomène : « sur les 500 000 migrants qui arrivent chaque année à Delhi, au moins 400 000 échouent dans un bidonville ». À l’époque où le nombre des urbains est désormais mondialement supérieur à celui des ruraux, à l’heure aussi où ces catégories sont finalement subsumées par une urbanisation qui ne ressemble plus au phénomène de la ville moderne, type Paris, New York, Manchester, Berlin, et au moment où le bidonville est probablement la réalité mondiale majoritaire, quel discours vient tenir la ruine, puisqu’elle semble dire quelque chose de la ville, et surtout, qu’elle insiste à le dire ?

La ruine contemporaine est une sorte d’ardillon imaginaire, cette partie de l’hameçon qui empêche tout retour en arrière.

D’emblée il faut rattacher cette insistance à la révolution technologique qui la conditionne et lui donne ses formes. Les premiers développements de la photographie ont donné naissance aux deux genres que sont la ruine archéologique et la ruine de guerre. L’invention numérique et ses objets accompagnent quant à eux la ruine contemporaine : commercialisation de plus en plus bon marché d’appareils photo, multiplication des blogs et fabrication numérique de livres, donc à compte d’auteur. Ce nouveau rapport à la photographie produit une nouvelle génération d’images, amateures et électroniques. Ainsi se multiplient les albums des urbex, « urban exploraters » publiés via l’internet, les pages web consacrées aux bâtiments désertés, les recueils numériques qu’on s’échange par Facebook et Twitter sur les ravages de Fukushima, les centres commerciaux américains en ruine, les installations olympiques abandonnées. L’amour de la ruine ne tarit pas. Tout ceci est le tapis de pratiques qui porte la strate professionnelle et cossue à laquelle émarge la « suite » du grand travail sur Détroit (Romain Meffre, Yves Marchand, Ruins of Detroit, Steidl, 2010), cette fois sur la mythique île japonaise de Gunkanjima (Steidl, 2013).

Fétichisme de la rouille et des écaillures. À feuilleter ces albums qui sont un peu comme des herbiers ou des collections de timbres, séries sans fin ordonnées au culte des salles abandonnées, deux choses frappent : l’usure et la désertion, qui vont de pair, dans cet ordre. Ce qui fascine est la dégradation des choses, qui commence quand les hommes partent. Les images de Gunkanjima par exemple sont autant focalisées sur la dégradation que sur sa cause, la disparition des habitants (à la différence du travail sur Détroit, le livre met en parallèle les images d’aujourd’hui et celles de l’île au temps de l’exploitation minière avant son évacuation dans les années 1970). Et effectivement la répétition a beau agacer, ces bâtiments de béton massifs aux vitres cassées battus par les vagues, cette conjonction du monumental et du vide, continuent de distiller leur force inquiétante.

Pourtant, si ces images de Gunkanjima et d’ailleurs parlent de lieux désertés, beaucoup de ruines aujourd’hui sont peuplées. Les centres villes désaffectés des anciennes métropoles coloniales par exemple sont aujourd’hui de grands bidonvilles. « Bien que le schéma mondial dominant soit celui de l’éviction des pauvres des centres-villes, certaines villes du tiers-monde reproduisent le type de ségrégation urbaine des États-Unis, avec des classes moyennes postcoloniales qui fuient les centres pour s’installer dans des banlieues encloses et autres “cités périphériques”. » [2] Les palomares de Guatemala City, les avenidas de Rio, les conventillos de Buenos Aires et de Santiago, les cuarterias du centre historique de La Havane, Bab-el-Oued à Alger, Downtown à Kingston, le centre de Montevideo, de Lima… autant de villas victoriennes et de bâtiments coloniaux en ruines et surpeuplés. Jusqu’à la Cité des morts au Caire, tombeaux mamelouks devenus refuges des plus pauvres des urbains. Il y a effectivement une incongruité, au milieu de cette réalité urbaine où la ruine accueille le nouveau sous-prolétariat mondial, à célébrer ces villas désertes écaillées, ce que d’aucuns nomment justement le ruin porn. Le cinéma récent met ainsi côte-à-côte Detroit et sa grandeur industrielle défaite, dans Only Lovers Left Alive (Jim Jarmush, 2014), où la succession des façades monumentales en ruine s’offre à la jouissance esthétique du vampire définitivement anachronique, dans une sorte de reconnaissance paradoxale — la ruine comme trace, c’est-à-dire comme perte — , et le mall abandonné de Gone Girl (David Fincher, 2014), où la ruine, toujours nocturne, est au contraire le lieu souterrain où s’organise la vie illégale de la ville de province — la ruine comme envers, c’est-à-dire comme révélation. Se dessinent ainsi deux pistes de lecture autour de la question de savoir si la ruine est habitée ou pas : l’une, géographique et politique, identifie dans la ruine une des formes de l’habitat le plus précaire et misérable d’aujourd’hui, appartenant à une réalité démographique et urbaine en extension exponentielle ; l’autre, documentaire ou artistique, de fait esthétique, liée à la passion des ruines à laquelle le numérique lâche la bride, s’en détache nettement, et propose, à partir des ruines désertes de l’Occident industriel, un énoncé qu’il s’agit de déplier.

(Parenthèse 1. Il faudrait dans cette perspective revoir de façon tout à fait pessimiste le modèle global de l’évolution de la population mondiale, fondé sur la fameuse « transition démographique », dont nous avons tous appris les courbes « en ciseaux » au lycée, et qui prévoyait à l’échelle planétaire une généralisation des acquis de la médecine moderne — disparition de la mortalité infantile, extension autant que faire se peut de l’espérance de vie. Prévision qui fût pensée sans imaginer les effets catastrophiques du capitalisme au tournant du XXIe siècle : remontée de la mortalité infantile, diminution de l’espérance de vie dans certaines zones rurales ou centres villes paupérisés du Premier Monde au niveau des taux du Tiers-Monde, et, comme le montre Mike Davis, cumul dans les bidonvilles à la fois des maladies d’avant la révolution médicale moderne (bactériennes en somme, bilharziose, typhus, choléra, etc.) et des maladies de l’Occident post-industriel (diabète, cancers, maladies cardio-vasculaires). Le XXe siècle peine à finir).

2. Les ruines photogéniques sont abandonnées, inhabitées, elles ont l’air de dire que nous n’en sommes plus là. C’est d’ailleurs ce qu’annonce le texte de présentation de quelques photographies de Gunkanjima exposées à Paris en 2013 : « La colonie semblait être l’expression d’une idéologie collectiviste, d’un dévouement à la production et à l’entreprise avec son architecture de la dépersonnalisation au style aussi brutal que rationnel. » Et : « En visitant des ruines, nous nous focalisons sur des édifices remarquables dont l’architecture incarne la psychologie d’une époque, d’un système, pour en observer les métamorphoses. » [3] L’île achetée par Mitsubishi au XIXe siècle pour sa mine de charbon, dans une logique de développement du capitalisme nippon, est ici implicitement présentée comme un objet communiste et à ce titre, comme un témoignage d’une époque révolue. On dirait que ces images de ruines incarnent une sorte de soulagement de la page tournée. « C’est du passé, la preuve » semble nous dire tout bas chaque photographie. Comme la présentation de Gunkanjima l’explique, le XXe siècle est bel et bien fini, et son triptyque historique, la chaîne métonymique industrie-ouvrier-idéologie est obsolète elle aussi. La classe ouvrière est l’absente manifeste dont nos ruines martèlent la disparition et, par glissement, celle conjointe et idéologiquement surdéterminée, du totalitarisme et de la gauche réunies. D’ailleurs les photographies anciennes de la population ouvrière de l’île qui figurent dans le livre Gunkangima ne sont pas datées, elles sont le passé, en tant que tel. Ce dont la ruine contemporaine nous assure est que nous vivons désormais en démocratie libérale, dans des lounges et des quartiers proprets, où la contemplation des ruines est l’ultime ponctuation qui signe le progrès. La ruine contemporaine est une sorte d’ardillon imaginaire, cette partie de l’hameçon qui empêche tout retour en arrière. Nos ruines prendraient alors place dans un dispositif à trois termes : dit brutalement, la ruine contemporaine refoulerait le bidonville et promouvrait, en creux, le village gaulois et la tour de verre. Le point aveugle de la ruine contemporaine à la Détroit et Gunkanjima serait l’esthétique Apple, le cloud, l’univers de la classe moyenne proto-people des centres-villes européens, dont c’est bien la réalité urbaine qui est elle-même en passe d’être mondialement un vestige des temps anciens.

Le soupçon prend forme : la beauté des ruines contemporaines est de la même nature que la mode du mobilier industriel — vestiaires d’usine en tôle, bureaux totalitaires, clapets en métal, tabourets rouillés vendus à des prix déconcertants dans les brocantes des Xe et XIe arrondissements de Paris. Non que l’on se dise, rêveur, devant les pauvres meubles cassés des salles à manger de Gunkanjima : « tiens, je mettrais bien ça dans l’entrée ». Ce n’est pas une communauté d’usages réels mais de fonctions symboliques, ce qui fait lien entre les deux est l’énoncé sous-jacent : « c’est fini ». L’industrie serait aujourd’hui l’une des formes d’un néo-primitivisme.

Les usines fordistes en ruine que la photographie nous donne à aimer appartiennent au même discours : aimer l’image, c’est refouler le réel du travail qu’elles connotent.

Le même procédé est à l’œuvre dans l’appropriation par le discours publicitaire des motifs de la contestation sociale de gauche : les Rochers Suchard et le slogan « Liberté, Egalité, Mini rochers », les Jeans Levis et leurs images de barricades, la Fnac, « agitateurs » depuis longtemps, Leclerc et la « lutte des classes » à chaque rentrée, etc [4]. Un festival de jeune création théâtrale, les « Inaccoutumés », à la Ménagerie de verre à Paris, a choisi pour ses documents de communication la photo d’un défilé militaire de jeunes filles asiatiques, probablement pour dire à contre-pied le non-conformisme de sa programmation. Ruines encore, même si l’image est peut-être tout à fait contemporaine. Ou plutôt : la requalification publicitaire avalise le devenir ruine de la contestation. (Il ne s’agit pas ici d’assimiler le totalitarisme asiatique au socialisme historique, mais d’identifier une même nébuleuse idéologique qui effectivement les conjoint.) On pense souvent ce phénomène comme un effet de nostalgie (ah, la bohème de ma jeunesse) — en quoi la publicité fait évidemment mouche sociologiquement —, mais il me semble plus probable que ce soit exactement l’inverse : une satisfaction agressive à l’égard de la gauche et une manière d’en ravaler l’existence historique à un lubrifiant vintage. La valeur esthétique des citations affirme l’obsolescence politique. L’atmosphère des années 1980 décrite par Emmanuel Carrère dans Limonov résume bien le soulagement : « Des blagues cruelles sur Soljenitsyne, des toasts à Staline, c’était exactement ce qu’on avait envie d’entendre à une époque et dans un milieu qui, ayant enterré à la fois la ferveur politique et la niaiserie baba, ne juraient plus que par le cynisme, le désenchantement, la frivolité glacée. Même vestimentairement, le style soviétique avait la faveur des post-punks, qui raffolaient des grosses lunettes d’écailles façon Politburo, des insignes du Komsomol, des photos de Brejnev embrassant sur la bouche Honecker — et Limonov a été éberlué, puis ému, de voir aux pieds d’une jeune styliste hyper-branchée des bottines de plastique à boutons-pression exactement semblables à celles que portaient sa mère, à Kharkov, au début des années cinquante. » [5] Le vintage publicitaire gaucho est un énoncé performatif qui singe le socialisme historique mais fait fond sur la contre-révolution droitière de l’époque, c’est finalement l’imagerie PS type. Les usines fordistes en ruine que la photographie nous donne à aimer appartiennent au même discours : aimer l’image, c’est refouler le réel du travail qu’elles connotent. Slavoj Zizek dit que dans les James Bond, le monde productif est toujours associé au Mal, selon une assimilation implicite entre travail ouvrier et terrorisme, tous deux relevant des forces chthoniennes, forcément souterraines. On pourrait dire que la mode de la ruine contemporaine est une autre figure du refoulement : il n’y a plus personne devant les chaînes de montage, devant les établis, dans les cuisines. Les métamorphoses de la condition ouvrière valent disparition de celle-ci. Répondant à la question de Madame Figaro « ce qui le fait avancer ? », l’écrivain Tristan Garcia (« en chemise en coton avec revers passepoilés d’inspiration western ») répond : « Le bonheur d’être sorti du XXe siècle, qui a tout connu : le fascisme, le communisme, le libéralisme, et qui a engagé sa propre destruction. J’ai l’impression d’appartenir à la construction d’un nouveau monde » (août 2013). La ruine vient soutenir un discours néo-progressiste, violemment candide, qui fait table-rase de toute la tradition de travail autour de la notion de progrès, remise à neuf ici sans l’ombre d’un doute, doute que la ruine prend en charge et oblitère avec la force de la splendeur qu’elle dégage.

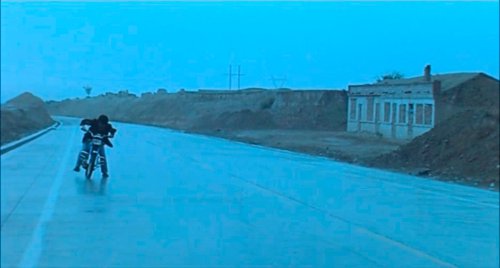

La ruine inhabitée raconte en effet une histoire sous forme de séquences bien découpées et étanches les unes aux autres : on serait passé de l’industrialisation sauvage, de la dernière séquence de l’ère du fer, à un capitalisme du tertiaire numérique, aux surfaces lisses et réfléchissantes. Les films de Jia Zhang-Ke et leurs ruines habitées, racontent tout autre chose. C’est une histoire non pas sans ruptures de continuité, mais sans effacements, la mutation est permanente mais elle ne cesse de faire trace. Les ruines sont réinvesties, elles changent de fonction, ce sont des palimpsestes. La ruine majoritaire vectorise le temps, elle indique un passé et un futur. Chez Jia Zhang-Ke, c’est le contraire, on y voit une maison murée au bord de l’autoroute dont on ne sait si c’est un bâtiment désaffecté ou un chantier inachevé, un hall de gare qui ressemble à un restaurant décrépi où l’on entre à vélo (Plaisirs inconnus, 2003), des pièces d’immeubles en destruction où un couple se retrouve (Still Life, 2006), autant d’espaces qui n’ont pas de fonction clairement assignée, et ne donnent pas sens au temps qui s’écoule. Les films de Jia Zhang-Ke actualisent la notion benjaminienne de présent instable, là où nos ruines majoritaires réifient l’histoire.

Il n’est pas exclu que la force de présence du cinéma chinois en Europe depuis les « nouvelles vagues asiatiques », mais plus particulièrement la génération des cinéastes comme Wang Bing, Diao Yinan, Jia Zhang-ke (tous nés à la fin des années 1960, début des années 1970) ne tienne en partie à l’invention de cette beauté de la ruine contemporaine. Hypothèse : l’Occident invente aujourd’hui une nouvelle ruine, où viennent se croiser quelque chose de la province, de la pauvreté et de la vétusté, pour fabriquer l’exact objet d’un amour complexe, entre rejet de l’autre absolu des centres-villes occidentaux sûrs de leur puissance, et mélancolie d’un passé absolu dont l’authenticité ne cesse de le hanter comme le fantôme d’une vérité perdue. La magnificence de ces films tient pour partie aux attendus de la rencontre entre le regard occidental et une réalité non-occidentale qui vient donner corps à un rêve de nature. Autrement dit, ce qui apparaît là comme ruine ne l’est pas nécessairement au départ : c’est depuis l’Occident, qui en retour les loue et les adore comme telle, que les bâtiments par exemple des films de Jia Zhang-ke relèvent de la ruine. La Mandchourie de Black Coal (2014), Datong dans le Shanxi pour Plaisirs inconnus, la région de Chongqing dans Still Life, c’est de la nature et ça n’en est pas, voilà peut-être le chiffre de cette fascination : la ruine contemporaine telle qu’elle y est prise est un paysage qui n’en est plus, qui est à la fois son antithèse et son retour, son opposé et son propre. À suivre Frédric Jameson — la postmodernité, c’est l’absolue culture, la culture comme seconde nature [6] — la ruine contemporaine serait cette culture comme premier degré, ce qui reste à l’endroit de la nature quand elle a disparu. Si la nature est une catégorie anthropologique, une structure dont le contenu varie selon les époques, le populaire est la nature de notre époque, et la ruine contemporaine vient se lover à l’intérieur de cette demande : elle est à la fois le populaire en tant que forme sociale antérieure et la nature comme ce qui n’existe que d’avoir été perdu. Le succès du « film d’auteur international » se tient peut-être à l’endroit où la demande des uns croise l’objet des autres et vient renouveler la beauté de ce motif esthétique presque éculé qu’est la ruine.

(Parenthèse 2. Splendeur fantasmatique de la citadelle de Kowloon, à Hong-Kong. Ancien poste militaire colonial, investi par les différentes invasions (anglaise, japonaise), la citadelle fut partiellement détruite pendant la Seconde guerre mondiale, pour ne pas gêner les arrivées et départs de l’aéroport militaire installé à côté. Voisine de la Chine communiste, enclave de la Hong-Kong capitaliste, la mini-ville a développé à partir des années 1950 une culture du refuge et de la dissidence : réfugiés fuyant le maoïsme, membres des Triades rebelles à l’ordre mandchou, médecins interdits d’exercice, pratiques alimentaires proscrites. Elle atteint des taux d’occupation démentiels : dans les années 1980, on compte 35 000 habitants sur un territoire de moins de 0,03 km2, les conditions d’une telle densité étant la quasi-disparition de la rue, c’est-à-dire de la lumière naturelle, l’empilement des étages, l’exiguïté de toute pièce. Lieu doublement hors-la-loi — incertitude quant à la juridiction dont Kowloon relevait (britannique ou chinoise) et inaccessibilité réelle du lieu aux forces policières extérieures — la ville sera détruite après la restitution de Hong-Kong à la Chine, en 1993. Elle est depuis le support symbolique de la revendication d’une identité hongkongaise déniée par la Chine impérialiste ou sans cesse différée par le développement économique exponentiel de Hong-Kong. Il en reste le récit des survivants, des archives, quelques fictions et photographies. Société en miniature qui comptait effectivement des écoles primaires, des cabinets de dentistes, des restaurants avec viande de chien, bordels et tripots tenus par la mafia, mais lieu hors-temps entre insalubrité post-apocalyptique, bacs de viande dans des réduits décrépis, paquets de fils électriques le long des plafonds de ruelles qui tiennent plus du couloir de cave que de toute forme de rue, pièces confinées où soupent recroquevillés sur des tables de camping des habitants attachés à leur cité, terrasses de toits où bronzent quelques machos hongkongais en marcel blanc, la kalachnikov à portée de main. Quelques plans d’un film avec Jackie Chan montrent la destruction réelle de certaines parties de la ville (Crime Story, 1993). Kowloon est ce qui fait vaciller le discours que la ruine majoritaire tient aujourd’hui. [7])

3. « Le 11 mars [2011], le Japon subit un séisme de magnitude 9 et un tsunami, et bientôt un réacteur de la centrale de Fukushima explose, plongeant le pays dans l’angoisse d’un nouveau désastre nucléaire. Le bilan humain et matériel est lourd (26 000 morts et disparus, une reconstruction estimée à 290 milliards d’euros), l’économie du pays est frappée de plein fouet. Et les répercussions sur le marché du jeu vidéo commencent à se faire sentir. L’éditeur Enterbrain annonce un manque à gagner de 88 millions de dollars. En cause, le report, voire l’annulation pure et simple de titres à l’univers trop proche de la tragique actualité : Motorstorm, Apocalypse, un jeu de course sur fond de décors urbains dévastés, Yakuza of the End, ou la zombification en masse des habitants d’un Tokyo fantasmé, ou encore SOS The Final Escape 4, dans lequel des rescapés d’un tremblement de terre tentaient de survivre dans les décombres d’une mégalopole…

La présence des ruines ne hante pas le jeu vidéo, c’est le jeu vidéo qui occupe le paysage post-apocalyptique qu’est devenu le monde.

Malgré la catastrophe, les Japonais ne cessent pas de jouer. Sorti le 10 mars, la veille du séisme, le septième épisode de la série Dynasty Warriors atteint les 250 000 exemplaires vendus dans l’archipel en quelques jours. En juin, après avoir été repoussé, Yakuza of the End est propulsé en tête des ventes la semaine de sa sortie par près de 300 000 acheteurs [8]. »

La présence des ruines ne hante pas le jeu vidéo, c’est le jeu vidéo qui occupe le paysage post-apocalyptique qu’est devenu le monde. Le jeu vidéo ne s’invente plus que sur fond de ruines. The Divison, The Last of Us, Metro 2033 Last Night … Quand ce texte paraîtra nous serons déjà en retard d’une vingtaine de grosses productions du même ordre, et sensiblement des mêmes motifs et scénarii. La ruine se redit inlassablement, avec à chaque fois un bonheur du détail un peu plus soigné, au point que des gamers indépendants ont isolé les plans de villes en ruines pour les monter en courts métrages contemplatifs dans certains machinima (films réalisés avec des bouts de jeux-vidéo). On y voit l’ombre de nuages passer sur des palissades en morceaux rongées par le lierre. L’humain — le joueur musclé et suréquipé — ou l’autre — zombie divers et peu varié — ont ainsi définitivement disparu dans ces étranges petites odes à la technologie et au silence : ce qui reste de la culture geek originelle (numérique et contre-culturelle) donne aujourd’hui ces films de quatre minutes maximum qui mettent bout à bout des plans de villes détruites.

La première hypothèse pour interpréter cet amour, cette nécessité de la ruine devenue paysage, est de poser que le post-apo est désormais une séquence de l’histoire nationale américaine. Histoire dont le jeu vidéo reprend le tricot, le point à point mythologique. Aux côtés de la série, cela va sans dire. Conquête de l’Ouest, prohibition et années 1930, les rayonnantes fifties, les guerres d’« intervention », enfin présent post-apocalyptique, après peut-être la bombe, assurément après les extra-terrestres et les virus venus d’Asie du Sud-Est. Et le post-apo raconta la fin de l’Occident.

Les zombies qui grimpent les uns sur les autres pour franchir en grappe le mur qui protège Jérusalem sont, dans World War Z (Gerry Lane, 2013), l’exacte « reproduction » des migrants africains filmés par les caméras de surveillance et tentant de franchir avec le même effet de masse les grillages des frontières européennes, quelques mois plus tard. On ne peut pas ne pas faire un lien entre l’explosion des images de ruines et le discours de la fin de l’Occident. Les incendies de théâtre et d’opéra dont la littérature fin de siècle se délectait étaient les symboles du Kulturpessismismus et du sentiment que le monde devait ou allait finir. De la même manière mais inversée, la multiplication des films catastrophe qui mettent en scène l’Apocalypse sur un mode souvent millénariste est un phénomène à interpréter dans toute sa solidarité avec le discours des droites conservatrices américaine et européenne actuelles : le sentiment de la fin intensément ressenti par un Occident qui se pense de plus en plus obsidionalisé. Un article du Monde sur la ville de New York explique : « Entre 1970 et 2010, la part des Blancs non-hispaniques s’est effondrée, passant de 63 % à 33 %, tandis que celle des New-Yorkais nés à l’étranger doublait pour atteindre 37 %. » [9] L’invention de la catégorie du « blanc non-hispanique » n’est-elle pas le signe manifeste d’un vœu de pureté, où l’angoisse de la disparition le dispute à la conviction de supériorité ? N’a-t-on pas affaire avec ce type de décompte au prolongement, cette fois statistique, des catégories de la ségrégation coloniale, qui rangeaient les individus selon le degré de sang mêlé ? [10] Le blanc non-hispanique a une fonction : isoler ce qu’il y a de blanc dans le blanc, dire le « grand remplacement » qui est la thématique essentielle du discours de l’extrême-droite. Le latino comme l’arabe ont beau être des « blancs », au sens des grands peuplements, ils ne peuvent être comptés comme tels sauf à noyer l’idée que l’on est peu, qui est ici la condition du sentiment que l’on est mieux. Blanc s’avère donc ne pas être une couleur de peau mais un régime d’identification, il est le signifiant imaginaire de la domination et il se pense comme une peau de chagrin.

Heureusement Hollywood s’emploie à répéter que le bon WASP n’est pas mort, qu’il tient toujours la barre. Si jamais la ruine contemporaine avait une contre-image, complément et antidote à la fois, tout aussi exponentielle, ce serait celle du héros, le super-héros en plein revival, venu affirmer que l’Occident est bien droit dans ses bottes. C’est très exactement l’énoncé de tous les films de super-héros des années 2010 : le retour en gloire du héros déchu. Les derniers Batman et James Bond en 2012, emboîtant le pas des Watchmen en 2009, relayés par Iron Man en 2013, racontent tous la même chose. Les vieux super-héros « gardiens » assistent, d’abord impuissants, à la dégradation de l’ordre public. James Bond rate ses tests et aurait dû être déclaré inapte au service, Batman s’est retiré du monde et passe ses journées dans son château où il engraisse mollement. Et puis finalement si, ils reviennent, plus plastronnant que jamais, sur le devant de la scène. Comme le titre du Batman le résume — The Dark Knight Rises —, ça re-bande là où l’on ne pensait plus. « Chacun son hobby, dit James Bond / Quel est le vôtre ?, dit le méchant / Ressusciter, répond-il. » La démonstration prend ici un tour amusant : cet échange entre James attaché à une chaise et le grand bandit a été tourné dans une cour de l’île de Gunkanjima, où le réalisateur a trouvé malin d’ajouter une statue stalinoïde effondrée. Même tournée en studio, la séquence noue très exactement les deux fantasmes là où ils s’adossent l’un à l’autre, à l’endroit où l’Occident pense que son destin se joue, entre décadence et autoritarisme. S’y ajoutent, rémanence de la franchise et de l’époque, les vieilles catégories de la guerre froide. « Ruines, sauf que » pourrait être le sous-titre générique de tous ces navets dispendieux et virilistes [11].

(Parenthèse 3. En fait de Résurrection, on a compris que le retour du héros fatigué recouvre une opération idéologique de Restauration. Après la panne narrative inévitable liée à la fin de la guerre froide, James Bond peine à trouver du répondant. Skyfall met son héros en bute à sa propre légende, Bond doit lutter pour retrouver sa place, mise à mal par son âge, la nouvelle génération et le sentiment peut-être largement partagé d’une franchise en manque de souffle. Heureusement, apporter sa pierre à l’idéologie contre-révolutionnaire du moment est un projet substantiel. À la fin de Skyfall, tout rentre dans l’ordre : la candidate au poste de James-Bond girl est remise à sa place, transformée, comme dans un mauvais Cendrillon, en secrétaire (« Le terrain, ça n’est pas pour n’importe qui » dit-elle, heureuse). Le fond du film est intégralement dans cet énoncé : Miss Moneypenny est la vérité de toute James-Bond girl. Lorsque le film se clôt sur l’assignation de la partenaire à la fonction de subalterne épanouie, on comprend qu’une femme, c’est n’importe quoi. Monneypennyquoi, voici le premier film de la franchise sans véritable James-Bond-girl, mais quand le monde tremble sur ses fondements, il faut ce qu’il faut…).

Post-scriptum

Diane Scott vient du théâtre. Elle est la rédactrice en chef de Revue Incise. Ce texte fait suite à un précédent publié dans Vacarme 60 été 2012 (« Nos ruines », pp. 164-198) et a été utilisé pour une intervention dans Flamme éternelle de Thomas Hirschhorn au Palais de Tokyo (Paris, 2014).

Notes

[1] Mike Davis, Le pire des mondes possibles, de l’explosion urbaine au bidonville global, La Découverte, 2006, p. 22. Citation suivante : p. 207. Les exemples qui suivent sont tirés du même livre.

[2] Mike Davis, op. cit., p.35.

[3] Carton de l’exposition Gunkanjima à la Polka Galerie, Paris, 2013.

[4] Les exemples sont pris chez Émilie Laystary, « La révolte, c’est top », Les blogs du Diplo, février 2013.

[5] Emmanuel Carrère, Limonov, Folio, 2013, p. 232.

[6] « Le postmodernisme est donc ce que vous obtenez quand le processus de modernisation est achevé et que la nature s’en est allée pour de bon. C’est un monde plus pleinement humain que l’ancien, mais un monde dans lequel la “culture” est devenue une véritable “seconde nature”. » Jameson, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Beaux-Arts, 2007.

[7] Voir documents sur l’internet, et, par exemple : Annie Bergeret Curien, « Lumière dans les bas-fonds de la ville emmurée : un roman hongkongais », Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2007, 88.

[8] Pierre Gris, « Le Japon hors-jeu ? », Musiques et cultures digitales, sept.-nov. 2011, 64.

[9] « United Colors of New York », Le magazine du Monde, 11 mai 2013.

[10] « Mais les esclaves n’étaient pas les seuls êtres humains problématiques à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle : il y avait aussi les colons créoles, descendants libres de colons blancs et de femmes africaines. (…) La recherche de l’origine fut inscrite sur les papiers officiels, avec mention du degré de sang mêlé, accompagnée d’interdits professionnels et d’exclusion de la société des Blancs. » Florence Gauthier, « La Révolution française et le problème colonial », cité dans Eric Hazan, Une histoire de la Révolution française, La fabrique, 2012.

[11] J’aimerais lancer cette hypothèse qu’une grande part de la production cinématographique et télévisuelle américaine s’adresse aujourd’hui aux revenus du front, ou travaille à fournir un imaginaire héroïque à l’ancien combattant au statut social naturellement en crise, de Homeland à Wolverine, en passant par le climax The Expandables.