à propos d’« Eau argentée, Syrie autoportrait » Ce qui manque à l’échange documentaire

par Laure Vermeersch

De la guerre, le cinéaste syrien Ossama Mohammed en exil à Paris n’a pas d’autres images que celles postées par des cinéastes amateurs sur internet. « Que voudrais-tu que je filme ? », lui écrit un jour, depuis Homs assiégée, Wiam Simav Bedirxan, jeune Syrienne d’origine kurde. En relatant sa propre vision d’Eau argentée, Syrie autoportrait, le film né de la rencontre entre leurs deux regards, Laure Vermeersch découvre l’invention d’une éthique documentaire inséparable d’un désir de filmer dans le danger et la nécessité du geste cinématographique.

« Il est plus difficile d’honorer la mémoire des sans-noms que celle des gens reconnus. À la mémoire des sans-noms est dédiée la construction historique. »

— Walter Benjamin, Paralipomènes et variantes des thèses sur le concept d’histoire.

J’ai quitté la salle en silence. Au bord de mon siège j’avais vu chaque image en m’interrogeant. J’étais au FID, au Festival de film documentaire à Marseille, et avant d’avoir le temps de sortir de cette réflexion solitaire, il a fallu répondre aux critiques acerbes d’un spectateur : il estimait que le grand réalisateur syrien Ossama Mohammed avait écrasé le point de vue de femme qui se cachait dans les plis du film. Cette critique m’a immédiatement semblé inexacte au regard de ce qui se jouait plus fondamentalement dans un dispositif où les images de Wiam Simav Bedirxan viennent sauver le cinéaste exilé, aboli. Le titre du film ne tient pas de l’objectivation de la réalisatrice, dont le nom Simav signifie « Eau argentée » en kurde, il élabore une allégorie de la vie. Au cœur du film, la tension entre les deux réalisateurs réinvente une éthique documentaire. C’est au moins l’hypothèse que je voudrais explorer.

Rien d’anodin dans les mots simples par lesquels une voix-off ouvre le film Eau argentée : « Je les ai vues ». Les images étaient déjà là, elles ont été diffusées sur la toile, sur YouTube ou Facebook, au printemps 2011, par des centaines de filmeurs, en Syrie. Il n’aurait pas été envisageable de monter de telles images en édulcorant leur violence, mais il y aurait eu des raisons de ne pas les montrer, puisqu’elles n’obéissent pas aux règles d’un cinéma éthique qui s’emploierait à évoquer l’horreur. Pire, elles ignorent ces règles ou les nient : la main d’un filmeur se rapproche de la plaie au cou d’un blessé, zoomant sur son visage ensanglanté, dans un hoquet de téléphone instable. Informes — certaines ont des raisons criminelles — elles ont été pour ceux qui les ont « vues » une épreuve. Pour certains seulement. La plupart d’entre nous ont détourné le regard et opposé à leur indétermination notre indifférence. Je me souviens des Syriens de Beyrouth qui ne vivaient plus qu’au rythme de ces images, mais aussi de ceux qui à Paris ont fini par éprouver de la colère contre l’usage de ces images dans les média, qui ravalaient l’horreur au statut de cadavres indistincts et indignes. Pourquoi dès lors les convier plutôt que de choisir de faire des films sans elles, ou contre elles, ou pour se prémunir de leur paradoxale impuissance obsédante ? Or la voix-off dit aussi « Et le cinéma fut ». Emmanuel Burdeau rend compte dans une critique du film parue sur Mediapart de la témérité et de la finesse avec laquelle se produit « l’opération décisive et peut-être inédite consistant à déclarer qu’appartient de plain-pied au cinéma ce pêle-mêle d’images sans auteur où le beau côtoie l’affreux et le voyeurisme l’inspiration parfois heureuse, sinon bénie. » Ces images sont conviées pour appuyer une histoire en train de s’écrire, les traitant dès lors comme sources visuelles, mais ces documents sont ici aussi fragments de désir. Le film ne s’intéresse pas moins aux conditions dans lesquelles ces images pourraient être la source d’un travail d’historien qu’à la compréhension de la nécessité à laquelle elles répondent. De l’atrocité, le film Eau argentée, Syrie autoportrait expose l’insoutenable. En quoi ces images s’imposent-elles au cinéaste qui demande au cinéma de rendre compte de l’imaginable et de l’inimaginable parmi les séquelles de cette guerre ? Le « Je les ai vues » fait-il écho au « Je n’ai rien vu à Hiroshima » ? Pour lutter contre l’euphémisation de l’horreur en Syrie, pourquoi est-il devenu nécessaire de s’appuyer sur ces images, de les mettre en scène, plutôt que de s’en défaire ? La réponse proposée par les deux réalisateurs Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan prend la forme d’un film asymptote où l’échange entre les cinéastes et leur objet définit peut-être un espace limite invisible.

« Je les ai vues ». Le « Je » se nommera plus tard : Ossama Mohammed, cinéaste syrien. « Ce matin… » dit la voix, tandis qu’à l’écran une image tremblante — à laquelle se mêlent les éclairs noirs ou blancs produits par l’objectif d’une caméra qui ne pointe plus rien — filmée d’une fenêtre élevée désigne les corps, artificiellement saturés et stylisés dans un studio d’étalonnage, d’une foule de manifestants qui courent sous des tirs nourris, en bas, dans la rue. Le son, explicitement extra-diégétique, isole soudain le bruit que feraient des pieds dans une flaque visible à l’écran, entre les corps tombés et les corps courants. « Quelqu’un m’a pris la caméra », dit la voix-off, suivie d’halètements, « et le cinéma fut. » « Je l’ai poursuivi pour la récupérer. » Par ce montage de séquences travaillées en post-production, le cinéaste s’identifie. L’eau, la pluie, la flaque sont des motifs qui reviennent, comme la songerie de l’exilé à Paris, les yeux rivés sur le pavé. Ce thème de l’eau fait ainsi trait d’union déjà entre les deux cinéastes. En effet, ces évocations brutes résonnent ici, en lui, en nous, en vertu des sons intimes qu’il leur ajoute, et le cinéaste désigne ainsi son identification avec celui qui court, une caméra folle à la main, plutôt qu’avec tous ceux qui courent à l’image. Suit un montage long, en silence puis sur un fond sonore de course assourdie et de respiration, visions brouillées de rues, de corps, de sang, du reflet de la lumière sur le sol maculé, noir, miroir, où les couleurs saturées de ces images à faible définition, et stylisées, tendent vers les taches de la peinture, la marque du pinceau, un détail qui révèle plus de celui qui tient la caméra, courant, que de celui qui est tombé au sol devant lui. Si le documentaire a depuis longtemps institué la figure de l’homme à la caméra, ou même du ciné-œil, et celui du ciné-monteur, constructeur, le cinéaste ici devient ciné-sculpteur. Il tire parti d’un héritage qu’il doit peut-être au cinéma expérimental, prêtant attention à la matière de la pellicule et aux processus de production, qui engagent la patience d’un regard de cinéaste, pour appliquer ces mêmes méthodes sans ambages à la matière virtuelle des pixels. Il crée de la texture, de la lumière, il crée les traces de l’auteur, signe d’une intimité de créateur, dans chaque image, là où il n’y avait que des mains tendues vers le réel. Le réalisateur explore la possibilité d’un « acte de regard », une pensée, dépliée de la prise de vue à la sculpture de l’image, dans le double temps de la scène et de la production, chaque fois redoublée par sa propre urgence.

La voix reprend : « J’ai réalisé que je lui donnais des directives. “Ne bouge pas la caméra”. » Le cinéaste est convié par les filmeurs à rendre compte de leurs images. Le cinéaste se doit d’en faire quelque chose qui n’a rien d’un sauvetage éthique. « S’il y a bien transmutation, elle n’est alors que dans le passage d’une ambivalence morale à une ambivalence esthétique. » écrit Emmanuel Burdeau. « Elle n’est pas dans l’annulation, mais dans le rehaussement de la première ambivalence par le moyen de la seconde. Elle ne loge pas dans l’autorité de la nomination, elle loge au contraire dans la fragilité de celle-ci, dans son impouvoir : Ossama Mohammed ne sait pas, au juste, ce qu’il déclare “cinéma”… Rien de sauf, ni même de sain, dans une telle tâche : que du risque. Et rien d’autre que le montage comme mesure — instrument et évaluation — de ce risque. » Je voudrais lire Eau argentée, Syrie autoportrait comme une méditation urgente sur le geste de filmer. En effet, quelque chose a bougé. Quelque chose qui reste douloureux longtemps après que j’ai vu et revu le film, qui tient peut-être à ce qui advient, à ce qui se désire, lorsqu’on attrape une caméra, fût-ce celle, sommaire, d’un téléphone portable.

Dans le premier tiers du film, la voix d’Ossama Mohammed propose une interprétation immédiate de l’histoire du conflit syrien. Lui absent, il tente un récit qui se transforme en incantation aux sans-noms, un hommage paradoxalement produit par les sans-noms eux-mêmes, d’où le sous-titre du film Syrie autoportrait.

Le cinéaste, qui ose ainsi cette histoire, est frêle. Il n’est plus dans le pays pour filmer. Il n’y retourne pas pour filmer. Il n’a pas non plus de réponse politique à apporter : « Oui, il faut protéger les manifestants. Mais comment ? » dit la voix. « Il ne sait pas celui qui porte la pancarte », [alors qu’un manifestant tient un panneau qui demande la protection immédiate de la communauté internationale]. Moi non plus, je ne sais pas. » C’est dans l’urgence, avec une sorte de boîte à outil de cinéaste fragilisé, qu’il agence comme en rêve à voix haute une réflexion incantatoire sur ce qu’il a vu, une histoire du conflit en même temps qu’une histoire du cinéma comme outil de l’histoire. La voix fait un détour par la rencontre du cinéaste dans un passé hypothétique avec Fouad Ballé, qui avait ouvert un ciné-club à Douma, une petite ville juste au Nord de Damas sur la route de Homs, pour y montrer des films classiques. « Cinéma réaliste, cinéma de l’étrange, cinéma des tueurs, cinéma des victimes, cinéma poétique. » C’est une litanie soutenue par une série : un mort tombé entre manifestants et policiers, des bras qui se lèvent et s’abaissent d’hommes couchés tandis que des chars viennent à eux sur la route jaune, une exécution sommaire filmée par ses auteurs.

En effet, quelque chose a bougé. Quelque chose qui reste douloureux longtemps après que j’ai vu et revu le film, qui tient peut-être à ce qui advient, à ce qui se désire, lorsqu’on attrape une caméra, fût-ce celle, sommaire, d’un téléphone portable.

« Il serait mieux » avait dit Ossama Mohammed à son ami Fouad Ballé « de commencer sans cinéaste. » Longue séquence d’un corps qu’on porte à plusieurs, tête bringuebalante, dont le mouvement haché est pénible à regarder, le long d’une rue qui n’en finit plus. La voix douloureuse d’une chanteuse se mêle à la voix-off en un chant funèbre. Portrait photographique d’un homme un moment à l’écran. Hommage à un mort. Acte de foi.

Eau argentée prend les allures d’une tentative incertaine : sortir de l’anonymat et du chaos, ces images qu’on a vues, vraies, scandaleuses et menteuses à la fois. « On tire sur les cortèges funèbres. On assassine les rituels. » dit la voix. « Les images des tués sont vraies. Le criminel est fier de ces images comme un tueur en série au cœur de pierre. » C’est un acte de foi : il consiste à souhaiter que le cinéma commence sans cinéaste. Celui-ci a visionné vingt ou trente clips de filmeurs anonymes pour une séquence : des rues immobiles sous la menace invisible des snippers, des corps trainés par le moyen de longs fils rigides de la chaussée vers l’ombre. « Le régime donne une leçon, vous serez tués et abandonnés ». Un long trémolo sonore métallique d’où naît un chant poétique élabore un rituel, en même temps qu’un tribut, de ces images, transformées,— d’une blessure rouge dans le dos sur un corps trainé, comme masse brune avec sa marque rouge, tirée hors de l’écran, nous déchirant l’âme — un terrible tribut par ces images à un grand cinéma des sans-noms. Le cinéaste Ossama Mohammed se met ainsi à l’unisson du moment intérieur du filmeur, alors même que ce dernier est peut-être absent à ses émotions, étreint, éteint par le danger, et le cinéaste tente de sauver cet élan, malgré tout, sans s’absoudre lui-même, ou ceux qui ont pris ces images. « Je veux rentrer et ne rentre pas ». Un homme plié en deux est pendu par les chevilles et les poignets, qui se balance d’une fourche fixée en travers d’une porte. Le corps de l’homme ainsi torturé fait obstacle. C’est un montage interdit, il désigne la puissance inhibante de ces images. Le cinéaste ne rentre pas en Syrie. Cette image fait écran. Ossama Mohammed aurait pu dire « je n’ai rien vu en Syrie ».

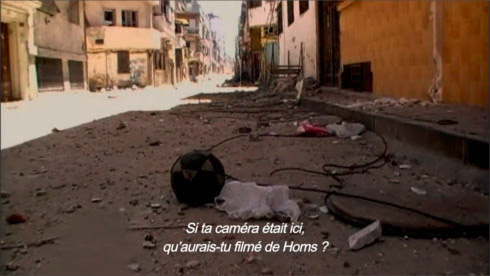

Si, dans l’urgence, le cinéaste a répété les gestes qu’il connaissait, prenant le risque d’un montage interdit, comme par un désir de se mettre en danger, pour appartenir à son peuple, il désigne aussi la fragilité éthique de son dispositif radical. Il semble ainsi marquer à la trentième minute l’abolition de l’échange documentaire au sens où le définit Philippe Mangeot (Vacarme 37, été 2006, l’échange documentaire). En amorçant une topographie des espaces produits par un « échange documentaire », ce dernier propose en effet de réfléchir à l’éthique documentaire à l’aune du rapport qu’un film instaure entre filmeur et filmé. Il adosse cette description à une analyse du film Le Cameraman de Buster Keaton. Entre le grand reporter qui, pour rapporter de meilleures images de la guerre des Tong à Chinatown, se met à jouer un rôle dans la guerre qu’il filme et le même homme, amoureux, qui préfère sauver de la noyade son sujet, abandonnant la caméra à un singe, se situerait la question centrale à l’éthique documentaire. « La guerre de Buster n’a rien d’héroïque mais la fiction qui l’ordonne en est plus claire : dans la ligne de mire du documentaire, il y aurait l’horizon d’un sauvetage de ce qu’on est venu filmer » écrit il. « Mais il y a plus : sur la pellicule de la noyade, on retrouve aussi les images de la guerre des Tong. Le “meilleur reportage”, ce pourrait être aussi bien celui-ci que celui-là, ou la conjugaison des deux qu’un hasard de pellicule a mis sur le même plan. À la guerre, Buster transgresserait une règle de conduite du documentaire ? À la mer, il ferait le bon geste qui sauve ? À moins qu’il ne faille penser les deux ensemble, et envisager que la portée éthique des images du réel se mesure avant tout dans la qualité de l’espace commun que le film crée entre le documentariste et son objet… » Simav, comme elle se nomme elle-même dans les messages qu’elle envoie à Ossama Mohammed, restaure la possibilité du film et de l’échange documentaire. Elle fait appel au cinéaste syrien reconnu avec une question : « que filmerais-tu ? » Ayant pris acte de la nécessité dans laquelle elle se trouve de filmer, elle se distingue des filmeurs par son désir de cinéma. « Que filmer ? » demande-t-elle, autre façon de dire « Que ne pas filmer ? ». Commence un film, lové dans l’autre, celui des anonymes, filmé par cette femme qui a fait entrer par contrebande une caméra dans Homs. Le film Eau argentée devient le récit de la naissance d’une cinéaste parmi les filmeurs, et complique peut-être ainsi la nature de l’échange documentaire.

Elle filme dans l’entrebâillement d’une porte, le volètement d’un pigeon, deux oiseaux sur une balustrade, un détail dans la ville assiégée.

« Le sixième jour nous a écrasés », dit la voix-off, celle de Simav. Seconde course de cinéaste, Simav fuit. « L’horreur n’était pas plus grande que mes larmes et ma douleur. Je courais, je courais, je volais. Je n’ai pas pu voir ma mère se relever qui avait trébuché. Pauvre mère, qu’est-il arrivé à l’humanité ce jour-là ? » Les images de Simav ne sont que bribes sensibles d’une souffrance, d’une écoute que la réalisatrice incarne par la voix, puis à l’écran. Simav filme les chats à la gueule cassée dans les rues bombardées de Homs. Elle filme par fragments un vieux tourne-disque avec ses disques, du linge qui sèche, un livre de Mosteghanemi, La Mémoire du corps. « L’histoire. C’est moi qui marche et qui filme. » Elle filme une école, une madrassa, improvisée dans un abri ; elle filme des enfants, tout sourire, qui sont partis deux heures trop tôt vers leur école improvisée de la révolution. Elle filme Omar, le petit garçon blasphémateur qui, pour cueillir une fleur entre les pavés, court, évitant les snippers, en parlant de lumière et de nuit. Simav ira à Cannes avec le film, et retournera aussitôt à Homs, mais, sans une caméra, elle ne pourrait pas vivre à Homs.

L’image est à la fois celle qui est filmée, transformée et montée et celle qui témoigne de qui la filme : qui sauve qui, qui nous oblige à mesurer la portée éthique des images du réel après qu’on a admis l’effondrement du documentariste et de son objet, dans une même impossibilité ? Après qu’on a accepté qu’il faut bien dès lors continuer au nom de ceux qui prennent la caméra pour faire du cinéma devant et malgré l’horreur, parce qu’il faut vivre ? « J’ai peur d’eux » dit Simav. Où des hommes en noir malmènent des femmes en noir. Où des soldats pixelisés font une démonstration de claquettes au régiment, et au-delà, par internet interposé, à leurs amis. Eux aussi filment. Tout se filme. Un adolescent tordu dans sa chambre de torture, pixelisé.

Un film sur la guerre, sur ceux qui ne combattent pas en Syrie et par eux, a été tenté. Ils crient dans la nuit bringuebalante, celle des images, dans le noir. « Traîtres ! Pourquoi vous tuez votre peuple ? Nous sommes frères ! La victoire est à nous, traîtres. » C’est peut-être un échec. Le film trace peut-être la vie des hommes infâmes, les vies minuscules des réprouvés. « L’homme infâme », pour Foucault, est l’homme sans réputation, l’homme de la rue à qui il arrive, pour un bref instant, d’être tiré de son obscurité par les faisceaux du pouvoir. L’homme infâme est étreint dans une lutte où il atteint alors « le point le plus intense de sa vie ». « Des larves sortent des plaies des blessés » pleure, s’adressant à la caméra, une femme en fuyant sur la route jaune qui sautille à l’écran, tandis qu’un homme avance vers l’objectif, un enfant dans les bras, et éructe sa colère — sa douleur. Un autre film commence à l’intérieur du précédent, celui que Simav s’évertue à faire sous les bombardements, et dans la ville assiégée de Homs. Elle filme dans l’entrebâillement d’une porte, le volètement d’un pigeon, deux oiseaux sur une balustrade, un détail dans la ville assiégée. Simav désigne en creux l’image absente, celle qui n’est pas imaginable, celle que les filmeurs ont enfouie. Ces images sont en même temps les images-écrans désignées par le « je n’ai rien vu à Hiroshima » et les images énigmes que laissent derrière eux les filmeurs. Les deux réalisateurs épris de l’image en un double travail de ciné-sculpteur et de ciné-œil renvoient à cette asymptote où l’échange documentaire est la désignation même du manque.