les territoires perdus de l’arabisme un siècle d’irrédentisme arabe

Alors que les guerres et les contre-révolutions brutales ravagent la région, que reste-t-il du « monde arabe » ? La question des frontières héritées des accords Sykes-Picot a été un enjeu central dans la définition d’un projet politique unitaire pour la région. Dans ses chroniques pour Vacarme, Yves Gonzalez-Quijano revient sur la genèse du roman national arabe et de ce qu’il en reste aujourd’hui. Des chroniques historiques pour non-spécialistes, qui prolongent un travail de remise en perspective et de diffusion des savoirs sur le monde arabe, plus que jamais nécessaire.

Depuis l’enfance, j’essaie de dessiner un pays

qui s’appellerait, par analogie, le pays des Arabes.

Parfois, je l’ai dessiné rouge sang

Et parfois encore, rouge comme la colère.

À la fin du dessin, je me suis demandé :

Et si l’on annonçait un jour la mort des Arabes,

Dans quel cimetière seraient-ils enterrés ?

— Nizar Kabbani [1] (Damas, 1923 — Londres, 1998)

Le centième anniversaire de la Grande Révolte arabe de 1916 est passé largement inaperçu, même au Moyen-Orient. Les rares tribunes nationalistes qui subsistent aujourd’hui, tel le quotidien Al-Safir au Liban, ont certes évoqué les événements qui permirent la création, il y a un siècle, de la première entité politique moderne se proclamant arabe. Un rappel toutefois, accompagné de titres s’interrogeant sur « la fin des Arabes » « retournant aux temps de l’ignorance lorsque tribus, confessions et ethnies s’entretuaient [2] », qui avait surtout pour but de dresser, en contrepoint à l’optimisme des grands moments d’enthousiasme passés, le bilan amer de l’impasse actuelle de l’arabisme.

Né au temps de la Renaissance arabe du xixe siècle à la faveur de la révolution de la communication qu’entraîna la première mondialisation [3], le « roman national arabe [4] », en d’autres termes le sentiment de partager une même histoire et un même destin politique, mobilisa largement au-delà des élites de la région. À différents moments du xxe siècle, des foules compactes qu’on n’appelait pas encore « la rue arabe » manifestèrent en masse pour exprimer leur adhésion enthousiaste à une vision politique, celle de l’unité arabe, aujourd’hui moribonde comme en témoignent les guerres multiples qui déchirent la région.

Idée moderne bien que fondée sur une lecture, sans nul doute en partie mythique, de l’histoire passée, la « nation arabe » se devait, pour exister politiquement, de s’ancrer dans un territoire. À l’image du projet sioniste qui lui est d’ailleurs parfaitement contemporain, son existence impliquait la création d’un « foyer national » pour tous les Arabes. Non pas, bien entendu, par l’émigration des populations concernées au sein d’un même territoire comme dans le cas israélien, mais par la réunion des terres arabes « non libérées » (irredenta) de l’occupation étrangère, de telle sorte qu’elles puissent, « naturellement » pour ainsi dire, se fondre progressivement en une même entité réunie par la langue, par l’histoire, par la religion aussi sans doute, et encore par le but commun de redonner vie à la grande nation disparue.

« L’idée arabe » non seulement a échoué à se doter d’un territoire, mais a vu, de surcroît, tomber l’une après l’autre nombre de ses capitales les plus prestigieuses.

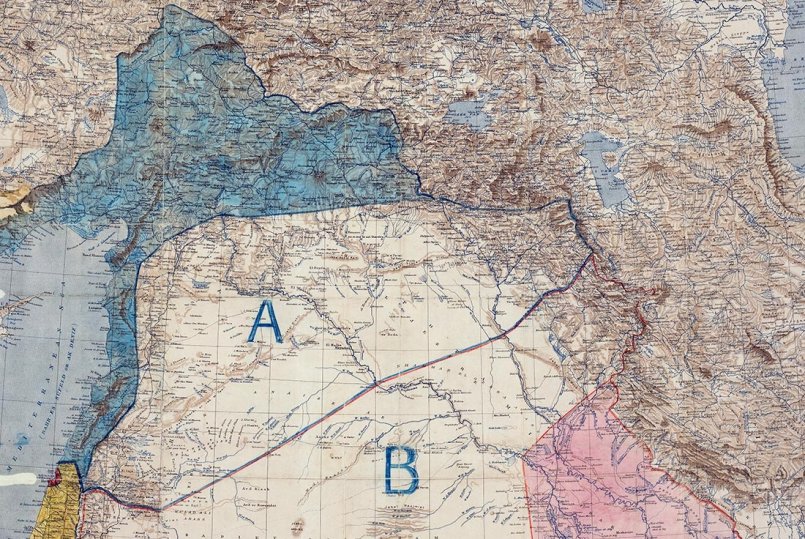

Pourtant, le centième anniversaire de la première tentative menée pour réaliser cette utopie politique met cruellement en évidence l’échec d’une traduction concrète de ce projet sur le terrain. Entre l’évanouissement du fugace État arabe créé il y a un siècle jusqu’à l’établissement d’un nouveau califat effaçant les frontières héritées des accords Sykes-Picot secrètement passés entre la France et le Royaume-Uni en prévision du démantèlement de l’Empire ottoman, en passant par les échecs des tentatives de réunion entre États réunis au sein d’une Ligue arabe dont la décomposition est aujourd’hui patente, « l’idée arabe » (al-fikra al-’arabiyya), non seulement a échoué à se doter d’un territoire, mais a vu, de surcroît, tomber l’une après l’autre nombre de ses capitales les plus prestigieuses, symboles d’une souveraineté de plus en plus hypothétique.

le premier État arabe moderne

Fort du soutien des nationalistes de la Grande Syrie (bilâd al-shâm), Hussein ben Ali, chérif de La Mecque (en d’autres termes, héritier de la famille hachémite protectrice des Lieux saints), prit la tête, en juin 1916, d’un soulèvement contre l’« occupant » ottoman. Dans un message adressé le 4 juillet 1915 à Henry McMahon, haut-commissaire de Sa Majesté au Caire, l’émir avait clairement posé ses conditions, à savoir « l’indépendance des Arabes limitée dans un territoire comprenant au Nord, Mersin, Adana et limitée ensuite par le 37e parallèle jusqu’à la frontière persane ; la limite Est devrait être la frontière persane jusqu’au Golfe de Bassorah ; au Sud, le territoire devait border l’océan Indien, tout en laissant de côté Aden ; à l’Ouest enfin, il devait y avoir pour limite la Mer Rouge et la Méditerranée jusqu’à Mersin [5] ». C’est lors de cette insurrection que le nationalisme arabe se dota d’un emblème suggéré par le négociateur britannique Sykes. Le drapeau de la Révolte arabe de 1916, avec ses trois bandes horizontales noire, blanche et verte, symbolisant les califats abbasside, omeyyade et fatimide, accompagnées d’un triangle noir en référence à la dynastie hachémite, inspire aujourd’hui encore les couleurs de nombre d’États arabes.

Quelques semaines après le déclenchement des hostilités, le 2 novembre, le chérif Hussein se proclamait « roi du Hedjaz et des Arabes » mais ce fut surtout l’un de ses fils, Fayçal, qui mena l’essentiel des opérations militaires. Au terme d’une longue guérilla pour le contrôle de la ligne de chemin de fer du Hedjaz, ce dernier, grand ami de celui qui allait entrer dans la légende sous le nom de Lawrence d’Arabie, faisait une entrée triomphale à Damas en octobre 1918. La prise d’Alep, un mois plus tard, délimitait au nord l’extension maximale des conquêtes arabes au moment de l’armistice de Moudros entre les Alliés et l’Empire ottoman. Sur ce territoire, plus vaste que celui de l’actuelle Syrie, l’émir Fayçal, en accord avec la partition en zones militaires décidée par le général britannique Allenby, annonçait l’établissement d’un « gouvernement constitutionnel indépendant » dont il espérait que l’existence serait confirmée lors des futures négociations de paix.

Bien qu’il ait en vain défendu à la Conférence de Paris en janvier 1919 l’idée d’une nation arabe indépendante (placée sous l’autorité des Hachémites pour satisfaire ses propres ambitions), celui qui n’était encore que l’émir Fayçal devint malgré tout le chef de la première entité politique moderne se réclamant de l’idée unitaire. En effet, quelques semaines avant la conférence de San Remo qui allait décider du sort des provinces ottomanes, les membres du Congrès syrien proclamèrent à l’unanimité, le 7 mars 1920, la création du Royaume arabe de Syrie. Son existence devait être éphémère : quatre mois plus tard, les forces du roi constitutionnel de Syrie — lequel avait choisi, quant à lui, de se rendre à l’ultimatum de la France après avoir été abandonné par son parrain britannique — étaient écrasées à Mayssaloun, près de la frontière libanaise, par les troupes du général Gouraud. Expulsé de Syrie, Fayçal se vit offrir un an plus tard, lors de la conférence du Caire de 1922, la couronne de l’Irak.

Forts des mandats que leur avait conférés la Société des nations pour que les peuples de la région puissent accéder à l’indépendance et à la souveraineté — dès lors qu’ils auraient atteint un niveau suffisant de maturité politique et de développement économique… —, Français et Britanniques pouvaient entreprendre de tracer les frontières du monde arabe moderne, sans trop s’attacher à leurs précédentes promesses, que ce soit à l’intention des Arabes ou du mouvement sioniste auquel lord Balfour avait également promis, en 1917, de créer un « foyer juif » en Palestine. Quant au rêve d’une nation arabe unitaire, surgi de Damas au centre du Croissant fertile, il s’évanouissait à peine esquissé. À sa place on installait au Moyen-Orient une mosaïque politique aux frontières fragiles.

Frankenstein et la Ligue arabe

Étouffé dans l’œuf, le rêve d’une réunion de la nation continuait à nourrir les esprits arabes. À Damas, les appels de Zaki al-Arsouzi et des autres militants locaux en faveur d’une révolution régionale, dans le cadre d’un système démocratique moderne, se heurtèrent à l’administration mandataire qui s’ingénia à morceler le pays en micro-États ethnico-religieux concurrents les uns des autres. Entre 1920 et 1923, la Grande Syrie fut ainsi divisée en plusieurs unités administratives, le Grand Liban majoritairement maronite, les « États » d’Alep et de Damas, le « territoire autonome alaouite » autour de Lattaquié, et enfin l’« État » du Djebel druze au sud. Au même moment, en Irak et en Transjordanie, les souverains hachémites ne désespéraient pas de faire aboutir le projet initié par le chérif de La Mecque, quitte à transiger sur la question de la Palestine. Tandis qu’au royaume d’Égypte, formellement indépendant depuis 1922, le mouvement nationaliste, fort de ses succès, n’excluait pas de son côté de jouer un rôle central dans un regroupement régional que la Grande-Bretagne n’hésita pas à encourager dans son désir de supplanter définitivement le rival français.

« Tête anglaise sur un corps arabe », la Ligue des États arabes fut moins

une victoire de l’arabisme qu’une défaite des courants unitaristes.

Il fallut en effet toute l’insistance de la Couronne britannique pour arriver à un accord, le 22 mars 1945, entre six États réunis dans une nouvelle structure régionale, l’Égypte, l’Irak, le Liban, la Syrie, l’Arabie saoudite et la Transjordanie [6], rapidement rejoints par le Yémen. Le rôle de la diplomatie britannique fut décisif pour faire triompher la formulation prônée par les Égyptiens, celle d’une « ligue » (jâmi’a) rassemblant en assemblée ses divers membres en leur qualité d’États. Comme le laissaient entendre les toutes premières discussions qui aboutirent à la signature du Protocole d’Alexandrie en octobre 1944, lequel rappelait la souveraineté du Liban (par rapport à la Grande Syrie bien entendu) et proposait un statut particulier pour la Palestine (faute pour elle d’exister encore en tant qu’État), la création d’une structure visant à renforcer l’unité arabe eut donc pour conséquence paradoxale d’entériner le nouveau découpage de la région en une constellation d’entités politiques autonomes.

« Tête anglaise sur un corps arabe » comme on l’a dit à l’époque, la création de la Ligue des États arabes, en apparence un pas important vers l’unité régionale, fut en réalité moins une victoire de l’arabisme qu’une défaite des courants unitaristes. En effet, l’adoption de la formulation souhaitée par les Égyptiens — et les diplomates britanniques — signifiait l’échec des propositions irakienne et syrienne, qui avaient suggéré, respectivement, les termes de coalition (tahâluf) et même d’union (ittihâd), deux solutions bien davantage en phase avec de puissants courants de l’opinion publique. Néanmoins, comme l’explique Olivier Carré dans un article déjà ancien [7], cette trouvaille diplomatique qui privilégiait l’union des États à celle des peuples se retourna vite contre son créateur, à l’instar du monstre créé par le docteur Frankenstein. Imaginée comme un outil capable de maintenir les divisions régionales au profit des tutelles mandataires, à commencer par la Grande-Bretagne, la Ligue se transforma en vecteur de l’identité arabe. Au lieu d’être un inoffensif substitut à l’unité perdue, elle allait devenir le vecteur efficace d’une reconstruction de la patrie arabe.

voix des Arabes vs voix des musulmans

Dans l’imaginaire politique de la région, l’âge d’or de la Nation arabe à l’époque moderne se superpose aux « années Nasser ». Avec la nationalisation du canal de Suez et l’échec de l’agression tripartite » lancée en 1956 par la France, la Grande-Bretagne et Israël, le dirigeant égyptien était devenu le symbole de l’indépendance arabe. Grâce au soutien inconditionnel des peuples de la région, il insuffla au sein de la Ligue arabe une dynamique qui paraissait devoir tout entraîner sur son passage. Du Maghreb à la Péninsule arabe, les États nouvellement indépendants vinrent grossir les rangs d’une organisation qui devint la tribune de l’unité en voie de se construire. On considère souvent que ce fut l’humiliante défaite des armées arabes en juin 1967 qui vint mettre un terme brutal à cette espérance collective. Pourtant, et précisément si on se place dans la perspective de l’imaginaire territorial, les signes précurseurs d’un effondrement de la construction politique panarabe étaient perceptibles bien avant cette date.

Idole des foules arabes et leader incontesté de la région, Nasser inscrivit son ambition politique dans une stratégie renouant avec le projet unitaire. En février 1958, la création de la République arabe unie associant l’Égypte et la Syrie (ainsi que le Yémen du Nord, sous une forme bien plus embryonnaire) fut partout accueillie comme la mise en acte symbolique d’une reconstruction pas-à-pas de la nation des Arabes. Décidée dans l’enthousiasme (mais non sans arrière-pensées, en particulier vis-à-vis des puissants mouvements communistes dans l’un et l’autre de ces deux pays), cette union dans laquelle la partie syrienne s’effaçait trop largement — significativement, Le Caire était l’unique capitale — s’acheva en septembre 1961. En Syrie, un coup d’État militaire, prélude à l’arrivée au pouvoir des baathistes syriens deux ans plus tard, mettait en évidence la concurrence de deux projets revendiquant leur propre conception de l’unité.

Malgré cet échec, la constitution d’une République arabe unie (qui demeura le nom officiel de l’Égypte jusqu’en 1971) reçut, au moins à ses débuts, un écho à la mesure de la nostalgie qu’éprouvait l’opinion publique pour la patrie rêvée que l’histoire avait effacé des cartes. Au Liban, il fallut une intervention militaire américaine en 1958 pour sauver les « loyalistes », fidèles au président Chamoun, du soulèvement des pro-nassériens emmenés par Kamal Joumblatt. Quelques mois plus tard, une rencontre, symboliquement tenue à la frontière syro-libanaise, entre Nasser et le président libanais Fouad Chehab, refermait provisoirement ce dossier. À l’Est, bien plus que l’éphémère fédération d’Irak et de Jordanie mise en place en février 1958 par les deux souverains hachémites pour endiguer la vague unitaire pro-nassérienne, c’est surtout le coup d’État du 14 juillet 1958 et la proclamation de la République d’Irak qui ouvrirent la voie à un possible élargissement de l’union arabe. Mais, comme en Syrie, les complexes rapports de force entre nationalistes, baathistes, communistes et pro-nassériens rendirent impossible l’aventure d’une nouvelle fédération. Ce fut aussi le sort d’une seconde tentative de rapprochement en 1963, dont témoigna jusqu’en 1991 le drapeau irakien adopté à cette occasion, avec ses trois étoiles symbolisant les « provinces » arabes d’Égypte, de Syrie et d’Irak.

Entre la fin de la République arabe unie en 1961 et l’arrivée au pouvoir des baathistes en Irak et en Syrie en 1963, un conflit avait éclaté au Yémen du Nord entre républicains et royalistes. Tandis que l’armée égyptienne s’engageait dans une guerre épuisante pour soutenir les premiers, le dernier roi du Yémen, Muhammad al-Badr, se réfugiait en Arabie saoudite. Sur le sol yéménite, l’Égypte républicaine nassérienne, incarnation de l’arabisme (du moins dans sa version nassérienne), entrait directement en conflit avec la grande puissance de la Péninsule arabique, le royaume saoudien, accourue au secours de la dynastie zaïdite (et de ses soutiens tribaux dans le nord, devenus aujourd’hui ses adversaires connus sous le nom de Houthis). Au-delà du territoire yéménite, le choc frontal entre ces deux grands acteurs régionaux (et leurs deux principaux alliés, les États-Unis et le bloc soviétique) se traduisit, du côté saoudien, par la réactivation d’un imaginaire national capable de rivaliser avec l’attraction de l’arabisme.

Confronté au danger du nassérisme triomphant à cette époque y compris au sein de sa propre population dont une partie n’hésitait pas à manifester sa sympathie pour le leader égyptien, le royaume saoudien, dirigé de facto par l’émir Fayçal (il ne deviendra roi qu’en 1964), imagina en effet un contre-feu. Et pour ce faire, cette structure politique née d’un accord entre la famille des Saoud et la prédication fondamentaliste wahhabite ne pouvait manquer de s’appuyer sur le référent religieux. D’une manière trop systématique pour être fortuite, la dynastie saoudienne imagina ainsi de « diaboliser », littéralement parlant, le discours nassérien en lui opposant des propositions fondées non pas sur l’argument national arabe mais sur une « solidarité musulmane » qui restait pourtant largement à construire, du moins sur le plan politique. Face au prestige d’Al-Azhar, centre spirituel désormais passé sous la tutelle nassérienne, ceux qui ne s’intitulaient pas encore « les serviteurs des Lieux saints » [de l’islam] — titre qui ne sera repris qu’en 1986 — créèrent de toutes pièces, en 1961, l’Université islamique de Médine tandis qu’un peu plus tard la Ligue islamique mondiale (Râbitat al-’âlam al-islâmî), installée cette fois-ci à La Mecque, essaierait de faire pendant à la Ligue arabe dominée par l’Égypte [8]. Dans la même ville, et plus symboliquement encore, on inaugura, toujours en 1962, la Voix de l’islam (par la suite Nidâ al-islam), pour tenter de répondre aux appels nationalistes de la célèbre Voix des Arabes (Sawt al-’arab) qui résonnaient depuis Le Caire dans tout l’espace arabophone, pratiquement depuis les débuts de la Révolution des Officiers libres. Abondamment financée, la revendication panislamiste allait peu à peu s’imposer dans les esprits dans lesquels s’insinuait également l’idée que l’arabisme n’avait été qu’une hérésie dangereuse, « inventée » qui plus est par des penseurs chrétiens, quand ils n’étaient pas suspects d’athéisme [9].

la chute des capitales

Avec la disparition de Nasser (28 septembre 1970), la défaite de plus en plus patente de l’arabisme, son incapacité à seulement maintenir réunis les membres de la nation dispersée, a également pris la forme, dans l’imaginaire arabe, de la perte de nombre de capitales symbolisant son histoire passée. Le premier de ces lieux arrachés à la nation arabe, dans sa pire défaite, fut aussi le plus prestigieux : l’occupation de la partie orientale de Jérusalem par les troupes israéliennes en 1967 ne concernait pas seulement la Palestine, depuis toujours étroitement associée au renouveau national arabe et même intégrée, tant bien que mal, à sa carte politique lors de la création de la Ligue arabe au prix d’un statut spécial (elle ne deviendra membre à part entière de l’organisation qu’en 1976). Cette perte désorientait, littéralement parlant, toute une communauté humaine puisque Jérusalem, dans l’histoire de l’islam, c’était aussi la première qibla, le point symbolique vers lequel se tournent les fidèles dans leurs prières. Deux ans après la conquête de la ville, l’incendie criminel qui manqua de faire disparaître la mosquée Al-Aqsa, symbole par excellence de cette fusion sur le sol palestinien d’une histoire arabe et musulmane, ne fit que souligner la fragilité de la présence autochtone en un lieu exclu, dans les faits, des négociations israélo-palestiniennes.

La défaite de plus en plus patente de l’arabisme, son incapacité à maintenir réunis les membres de la nation dispersée, a également pris la forme de la perte de capitales symbolisant son histoire passée.

Tout aussi symbolique fut la perte, quelques années plus tard, du Caire, centre incontestée de la voix arabe. À la suite de la signature des accords de camp David par Anouar el-Sadate, l’Égypte fut en effet officiellement exclue, en 1979, de la Ligue arabe qui s’installa « provisoirement » à Tunis. Bien entendu, la défaite n’était pas cette fois à proprement parler militaire, surtout si l’on considère que les négociations égypto-israéliennes furent rendues possibles par la « victoire » que constitua la traversée du Canal de Suez en 1973. Néanmoins, l’éclipse de la plus peuplée des capitales de la région, celle qui avait été au cœur des mobilisations arabes sous le leadership de Nasser, créait au centre de la Nation un vide traumatisant que la réintégration de l’Égypte à la famille arabe en 1990 n’a jamais totalement comblé. De même, la mise à l’index des voix artistiques et médiatiques égyptiennes frappées — en principe du moins — par le boycott imposé à leur pays introduisit une rupture, trop souvent minorée, après un siècle de production intellectuelle et culturelle arabe. Venant en relais des premières manifestations de l’arabité qui eurent d’abord pour cadre la Grande Syrie, Le Caire, depuis le dernier quart du XIXe siècle, était devenue sans conteste la métropole d’où se diffusait le nouvel imaginaire régional, à travers les films, les chansons, les œuvres littéraires ou même encore les éditoriaux dans lesquels se reconnaissait la population de toute la région. Mettre au ban la capitale égyptienne, ce fut donc aussi, symboliquement, infliger un coup mortel à l’imaginaire arabe et à sa constitution autour de la polarité cairote.

Plus dramatique fut la perte d’une autre capitale, Beyrouth, devenue, en partie grâce à la mise à l’écart du Caire, le centre effervescent d’une arabité de plus en plus « mercenaire », vivant sur les subsides qu’offrait une multitude d’acteurs apparus sur les décombres de l’État libanais balayé par la guerre civile qui avait éclaté en 1975. Le destin de Khalil Hawi, poète libanais qui préféra se donner la mort plutôt que de survivre à cet événement, permet de se représenter le traumatisme que put représenter la chute, pour la première fois dans l’histoire moderne, d’une capitale arabe. Celle-ci était envahie par une armée non seulement étrangère mais qui plus est israélienne, dans les heures qui avaient suivi les massacres de Sabra et Chatila en septembre 1982.

Dans l’effervescence de ce que l’on a appelé le « Printemps arabe », on a pu voir réapparaître, contre tout attente, le fantôme de la nation arabe.

Parfaitement insupportable pour les générations apparues avec l’indépendance, cette violence était appelée à se renouveler. Inexplicablement retenue par l’arrêt de l’offensive terrestre lors de la première guerre du Golfe déclenchée par les États-Unis en représailles à l’invasion du Koweït (même si l’Irak avait fait part, depuis l’indépendance formelle du Koweït en 1961, de son refus d’être « amputé » de ce qu’il considérait comme une province de son territoire historique), l’avancée des forces nord-américaines, dans le cadre de l’opération « Liberté irakienne », se poursuivit lors d’une seconde guerre jusqu’à Bagdad. En avril 2003, tous les écrans du monde diffusèrent la destruction de la statue de Saddam Hussein au cœur de l’ancienne capitale abbasside. Humiliation que viendraient confirmer les images de la pendaison du leader arabe, en décembre 2006, le jour même où le monde musulman célébrait la fête du Sacrifice…

les invasions barbares

Dans l’effervescence de ce que l’on a appelé le « Printemps arabe », on a pu voir réapparaître, contre tout attente, le fantôme de la nation arabe. Certains vendredis des premiers mois de l’année 2011, l’occupation simultanée de quelques-unes des principales places publiques, à l’image de la célèbre place Tahrir du Caire, a fait ressurgir un territoire imaginaire, celui de l’unité arabe, que l’on aurait pu croire perdu à jamais. D’une manière parfaitement inattendue tellement on avait pu croire l’idée arabe remplacée par les mobilisations religieuses, la jeunesse arabe, communiant autour des mêmes slogans, réactiva durant les premières semaines des soulèvements une utopie politique où les foules en masse incarnaient à nouveau l’affirmation d’une même destinée.

On connaît la suite, même si l’issue finale reste à écrire. Menée depuis ces villes improbables que les capitaux pétroliers ont fait surgir du désert aride de la Péninsule, la contre-révolution a brisé l’élan des soulèvements populaires. D’autres capitales, encore, ont été soumises : Manama, au Bahreïn, occupée dès le printemps de l’année 2011 par les forces saoudiennes qui allaient pilonner, des mois plus tard, Sanaa, après Aden, l’autre capitale, au Sud, et bien d’autres villes yéménites. Si Damas n’est finalement pas tombée en 2012, au plus fort de la rébellion syrienne (quoi que l’on mette sous ce terme), bien d’autres villes n’ont pas connu le même sort, à commencer par Alep, la capitale du nord, au cœur des batailles qui continuent à ravager le pays. La Syrie justement, « cœur battant de l’arabité » selon la formule consacrée, s’est vue durant l’hiver 2011 « provisoirement exclue » de la Ligue arabe dont certains considèrent qu’elle mériterait d’être appelée désormais « La ligue des pays du Golfe [10] » ! Pourtant, comme effrayés de leur propre audace, les membres de la « famille arabe » ont choisi de laisser vide la chaise qu’elle occupait dans leur assemblée.

Dans une région balayée par les vents du sectarisme confessionnel, certaines des délimitations imposées à la suite du démantèlement de l’Empire ottoman ont bien été effacées, ouvrant la voie à une réunification de la région. Mais en lieu et place des militants du rêve national arabe, c’est aux combattants de Daesh, venus des quatre coins du monde, que l’on doit ce geste symbolique. Devant l’objectif de la caméra qui enregistrait la scène pour l’édification du monde, une vidéo de propagande diffusée au début de l’année 2014 [11] montrait ainsi un militant (venu du Chili !) proclamer la fin des frontières de Sykes-Picot. Au-dessus des ruines d’un poste-frontière balayé par les vents du désert, c’est la bannière noire du « calife » Al-Baghdadi, reproduisant la formule religieuse gravée sur la bague du prophète, que l’on voyait flotter dans le ciel, à la place de l’étendard aux trois bandes horizontales inspiré des premières révoltes arabes. On peut certes imaginer que l’étendard de Daesh ne survive pas éternellement aux forces qui le combattent aujourd’hui, mais force est de penser que sa disparition ne pourra se faire qu’au prix d’un remodelage de la carte politique de la région, qui rendra plus improbable encore toute volonté de reconstruire la nation arabe, en tout cas selon les modalités suivies depuis un siècle par les politiques de l’arabisme.

Post-scriptum

Yves Gonzalez-Quijano est observateur des mondes arabes. Il est l’auteur d’un blog Cultures et politiques arabes et d’un ouvrage sur l’Internet arabe, Arabités numériques, Actes Sud, 2012.

Notes

[1] Extrait de la quinzième section du poème intitulé « Quand annonceront-ils la mort des Arabes » (Matâ yu’linûn mawt al-’arab ?), publié pour la première fois dans le quotidien Al-Hayat le 28 octobre 1994. Vidéo du poète récitant son œuvre.

[2] Sami Kleib, « Hal intahâ al-’arab ? », Al-Safir, 15 juin 2016 et Talal Salman, « Al-’arab ya’ûdûn ilâ jâhiliyyati-him qabâ’il wa tawâ’if wa a’râqan mutaqâtila », Al-Safir, 13 juin 2016.

[3] Suzanne Berger, Notre première mondialisation, Seuil, 2003.

[4] Yves Gonzalez-Quijano, « Le “roman national” arabe et ses médias : un rêve impossible ? », Vacarme 76.

[5] Muriel Mirak-Weissbach, « L’ombre de l’accord Sykes-Picot continue à empoisonner le monde ».

[6] L’actuelle appellation de Royaume hachémite de Jordanie sera adoptée en 1949.

[7] Olivier Carré, « La ligue des États arabes », Revue française de science politique, 21/2, 1971.

[8] H. Matar, « Al-sa’ûdiyya wa shammâ’at al-’urubu », Al-Manar, 26/02/2016.

[9] Pour des raisons qui peuvent sociologiquement être expliquées, bon nombre des penseurs qui diffusèrent les premières idées panarabes durant la seconde moitié du XIXe siècle appartenaient, de fait, aux minorités religieuses chrétiennes. Voir à ce sujet Stephen Sheehi, Foundations of Modern Arab Identity, U.P. Florida, 2004.

[10] Talal Salman, « Al-Arab ba’d Camp David al-thâniya : al-naft yahzam al-’urûba wal-islâm », Al-Safir, 13 mai 2015.

[11] Note de la rédaction : cette vidéo a été supprimée par Youtube peu après la rédaction de cet article